私は現役で商社の営業をしながら、輸入物販やブログ、また副業として別の商社を立ち上げています。転職に関しては計4回、すべて異業種で経験しています。

これまで転職や副業どちらも経験した中で、まず副業から始めた方が良いという結論に至った理由を今回ご紹介します。

転職に関する統計

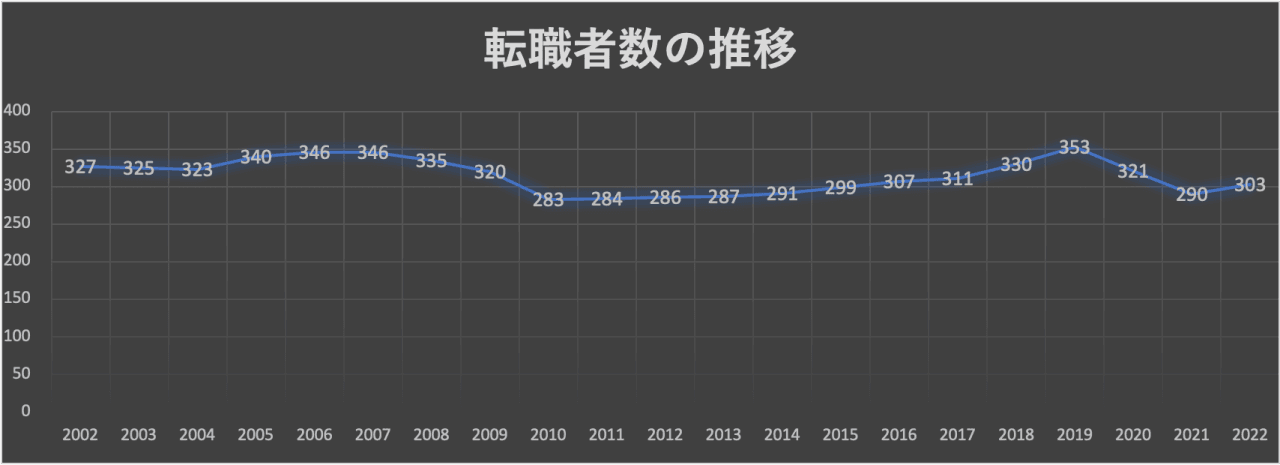

厚生労働省の発表によると、日本における2010年から2022年までの転職者数の推移は以下のとおりです。単位(万人)

2020年~2021年はコロナ禍により減少傾向でしたが、2022年以降は増加傾向が続いており、今後は2019年のピーク時以上に伸びることが予想されます。

転職理由として最も多いのは、より良い条件の転職先を見つける為とされています。これはいつの時代も一貫して最も多い理由となります。

転職した結果

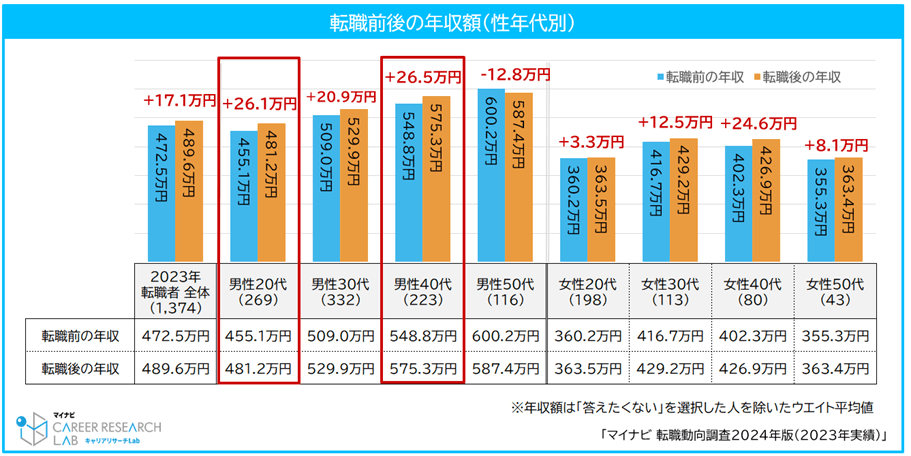

マイナビが発表した2024年版転職動向調査によると、転職した20代~40代の約4割が年収が上がったと回答しました。年収の増加額は20万~26万円程が平均値となります。

社員満足度の高い会社の割合

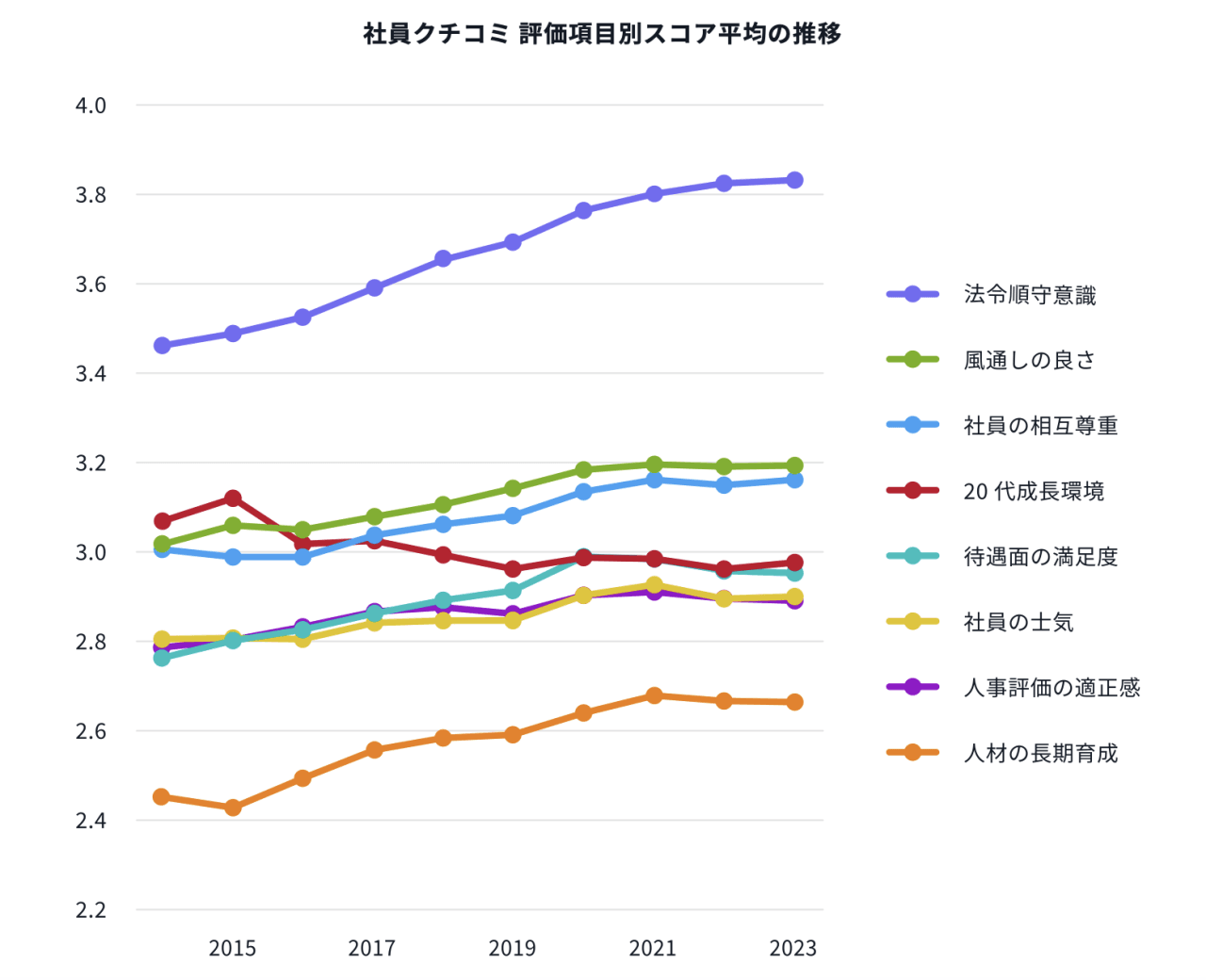

OpenWorkが行なった社員口コミ評価の平均値推移は下図となります。こちらもコロナ禍は下向傾向でしたが、それ以降は緩やかに上昇しています。但し20代の成長環境においては2015年以降、減少傾向が続いています。

つまり現時点では、日本において20代が成長を感じられる会社は年々少なくなっていることになります。

しかしここで見ておきたいのは待遇面の満足度です。推移を見てみると、2020年から現在まで減少しています。昨今の物価高や増税により、今後も減少傾向が続くと考えられています。

転職に潜むリスク

では確率40%で平均値である20~26万の年収増加を達成し、減少傾向にある待遇面の満足度が高い会社へ入ることを目指すには、どのようなリスクが伴うのでしょうか。

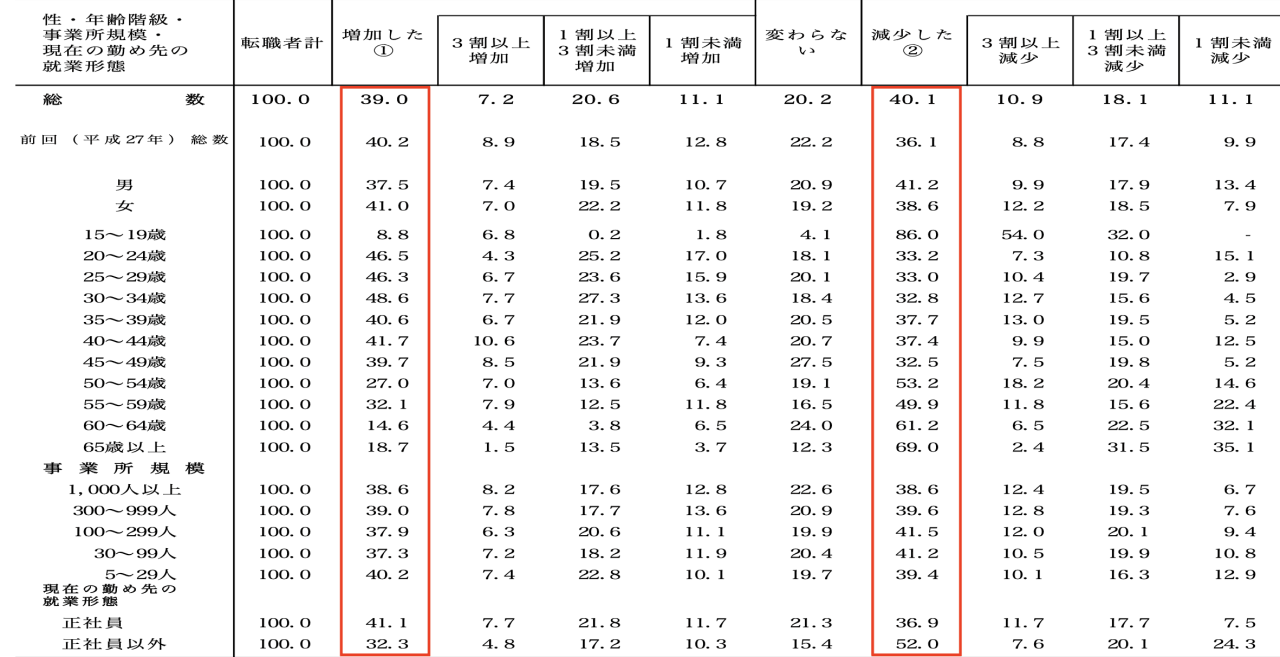

3割の転職者が年収を下げている

より信憑性の高い厚生労働省の発表を見てみると、全年代を対象とした結果では転職により年収を下げた人の割合の方が高いのです。働き盛りの20代~40代においても、約3割の人が年収を下げています。

これまでの経験値がリセットされる

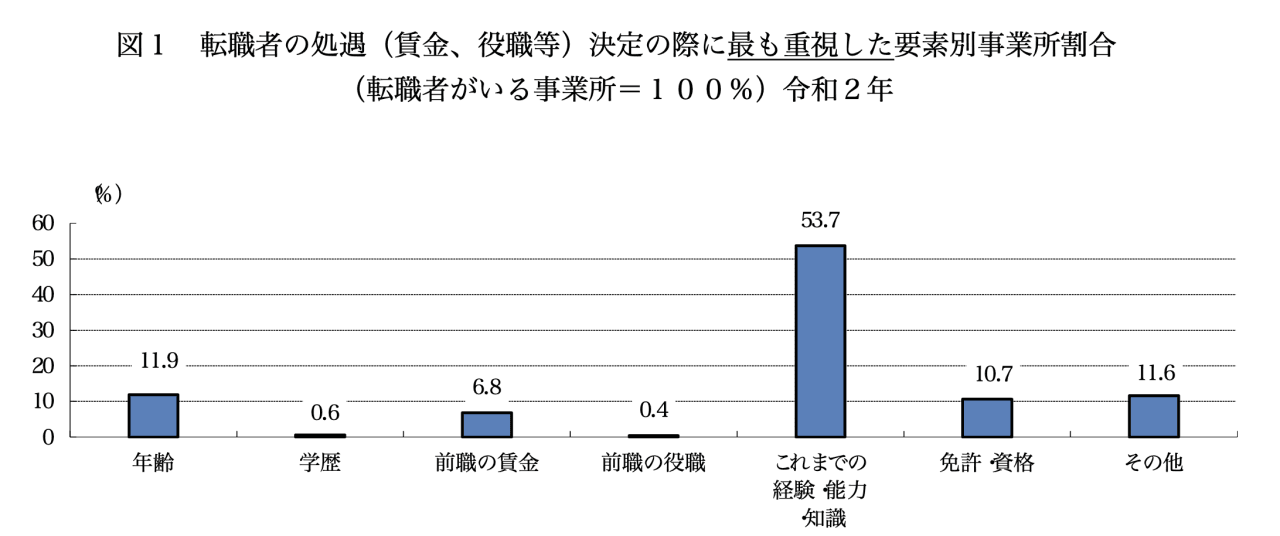

厚生労働省の発表では、転職者を採用する側で最も重視するのはこれまでの経験値です。

もし希望とは異なる会社へ転職してしまった場合、より早い内に再転職することをお勧めします。

しかし在籍1年以上経っている場合、多くの会社は前々職の職歴は視野に入れません。現職の経験値を積まないまま再転職すれば、待遇を落とす可能性は高くなります。

つまり年収増加を達成する場合、決して高くない確率勝負に一発で勝つ必要があるのです。現職の経験値を貯めるには少なくとも3年を要しますが、転職に失敗すれば3年間という貴重な時間と、スキルの無い職歴を増やすリスクを負う可能性があります。

参考文献:厚生労働省(1) 厚生労働省(2) OpenWork マイナビ

副業に関する統計

総務省が5年ごとに実施する「就業構造基本調査」によれば、全労働人口のうち副業をしている人の割合は以下のとおりです。

- 2012年:約3.6%(約234万人)

- 2017年:約4.0%(約268万人)

- 2022年:約5.0%(約332万人)

2024年最新統計では、副業従事者の割合は6.0%と報告されています。2022年までは緩やかに上昇していましたが、今後はより上昇傾向が続くと考えられています。

副業理由として最も多いのは、収入を増やしたいからと54.5%がこの理由を挙げています。

参考文献:労働政策研究機構(1) 労働政策研究機構(2)

副業した結果

Job総研が実施した「2022年 副業・兼業に関する実態調査」によれば、副業・兼業のみで得ている年収の平均値は以下のとおりです。

- 平均年収:192.6万円

- 中央値:100万円

- 最高額:1,655万円

- 最低額:1万円

副業従事者の収入は個人の状況や取り組む業種によって異なりますが、転職の年収増加平均値である20万~26万円程と比べ圧倒的に高いことがわかります。

参考文献:Job総研

副業の概要

次に副業の基礎知識をご紹介します。副業には大きく、個人でビジネスを行う場合と、従業員として就労する場合の2種類に分かれます。

個人ビジネスを開始する

前提として、副業に取り組む場合はこちら一択になります。転職やアルバイトなどと比較して即効性が無いデメリットはありますが、それを超える以下のメリットが存在します。

- 継続して成功すれば独立も可能。

- 本業の会社に依存しない人材となれる。

- 個人で確定申告をする必要がある為、簿記スキルが学べる。

- 稼げる金額が青天井の為、本業の年収を超える場合も珍しくない。

- 総じてITやSNS、生成AIの活用が必要なシーンが多くある為、それらの知識が取得できる。

従業員として就労する

基本的にこちらはおすすめしません。理由は以下の通りです。

- 給与の上昇幅が少ない為、時間の切り売りとなる。

- 変えの効く役割であることが前提の為、スキルが身に付かない。

- 即効性はあるが、即効性を求めるなら本業を転職した方が将来的な収入は増える。

副業のメリット

前述した概要の他に、副業には以下のようなメリットがあります。

- 副業をする時間を確保する必要がある為、時間管理能力や相応の生産性が身に付く。

- 副業を通じて異なる業界や職種の人々と交流し、ネットワークを広げることができる。

- 副業を通じて新しいスキルが取得できる為、これまで無かったビジネスチャンスに出会える。

まとめ

以上のことから、副業の方が年収の増加額が大きく、連鎖する様々なメリットもあることがわかります。リスク面においても、副業を始めることで現在の年収が落ちることはありません。

副業する際に気をつけること

ここまで副業のおすすめポイントをご紹介しましたが、副業にも注意点があります。

高額な情報商材は不要

高額な情報商材やスクール、メンターや師匠、コーチングなどは一切必要ありません。その人は教えることで稼いでおり、教える内容は総じて再現性がなく漠然としています。

最初からスモールスタートで、自身で行動しながらトライ&エラーを繰り返しましょう。唯一の先生は失敗した時の自分です。

時間管理の徹底

副業で安定収入を得るには、物販の場合は半年程、その他の場合は1年以上は見込む必要があります。その状況下で、寝る時間を惜しむような短期集中はおすすめしません。

自身の日常生活を見直し、すべての物事に優先順位をつけましょう。本業の残業やゲームなど、将来に繋がらない取り組みは恒久的に排除する必要があります。

税務申告を怠らない

副業収入が一定額を超えると確定申告が必要となります。会社員をしていると自身で申告する機会がなく面倒に思えますが、本来はビジネスマンの必須スキルなので必ず覚えましょう。

副業を成功させる人の特徴

成功の基準は千差万別ではありますが、他人から羨ましがられるような副業収入を得ている人にはある一定の共通点が存在します。

許せないことがある

例えば私は商社で働きながら、商流のあり方に疑問を持っています。商流により企業間競争がない領域を作り、結果として生産性を落としスタートアップの誕生を阻んでいる為です。

皆さんは本業や趣味に取り組む中で、もしくは日常の公共サービスを受ける中で、絶対に許せないことは無いでしょうか。それを改善するビジネスを起こせば、皆さんに競合はいないでしょう。

既に成果を出している

上述した原動力をもつには、本業や趣味など一定の領域を本気で生きる必要があります。本気でやれば結果は必ずついてきます。

皆さんの会社に、定時で退社しているにも関わらず成績トップの人はいないでしょうか。趣味なのに飛び抜けた資格を持っている人はいないでしょうか。是非一度、話をする機会を作りましょう。

人間関係の取捨選択をしている

英科学誌『Nature』に掲載された論文Social capital I: measurement and associations with economic mobilityによると、貧しい家庭の子どもが裕福な友人を多く持つ環境で育つと、成人後の所得が約20%増加することが報告されています。

人の環境や考えは連鎖します。自身の考えを共有できる友人と過ごしましょう。時間は有限です。

撤退基準を設けている

アメリカの経済学者で、ベストセラー作家でもある Nassim Nicholas Talebは、努力が過大評価されている。判断が過小評価されている。と述べています。

意味のないことを続けるのはやめましょう。今続けていることは結果に繋がるか、先人から学びましょう。必要なのはあらゆる領域で撤退基準を設けることです。

自身が選択権を持っている

他人に判断を委ねる人は総じて成功しません。その結果が失敗でも成功でも、判断したのが自分でなければ糧にならないからです。

例えば会社の従業員でも、選択権を持つ方法があります。それは本業において変えの効かない人材となることです。

本業において自分しかできないブラックボックスを意図的に作りましょう。会社にとっては不利益ではありますが、会社における選択権を自身で持つことができるようになります。

最後に

今回は、転職より副業をすべき理由をご紹介しました。副業に関しては、以下ブログでもご紹介しておりますので是非合わせてお読みください。

今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。