私は現役で商社の営業マンをしています。今よりも未来を良くするためには、例外なく『自己主導的』にある特定の事柄に時間を投下する必要があります。

そして、その事柄の難易度が高いほど投下する時間が肥大化し、『継続』が成功の可否を分けるようになります。

今回は、継続するための具体的な方法や、ゲーム要素を追加することで継続が楽になる理由についてご紹介します。

- 継続することが苦手な人

- 現在継続しているが、心が折れそうな人

新野くん

新野くん僕も継続は苦手だなあ。1日でも空いちゃうと「もういいや」モードになるんだよね。

くろひつじ

くろひつじメン!そうだね。でも、それは決して悪いことじゃないよ。継続できる人の方が圧倒的に少ないからね。

例えばブログは、3年後に継続している人の割合は約3%。筋トレの場合、1年後に継続している人の割合は約4%とされています。

一方で、ブログで¥10,000/月の収益を上げている人の割合は約46%であり、「継続さえできれば成功できる」構図が統計的に見えてきます。

もちろん継続しながらPDCAを回す必要はありますが、少なくとも成功には長期的な自己主導型の活動が必須であると言えるでしょう。

- 継続とゲームの違いは、即時報酬と遅延報酬である。

- 遅延割引理論により、遅延報酬では報酬の価値が下がる。

- 継続に即時報酬の要素を追加することで、継続がゲームになる。

- それが必要なのは、継続が『自己主導型活動』となる期間である。

継続する方法

商売を含めたほとんどの分野で共通していますが、結果を出すには継続が必要です。

継続するには「好き・得意を活かす」と言われますが、商売にできるような分野で、かつ時間を忘れるほど集中できるものは、多くの人は持ち合わせていません。

新野くん

新野くん僕もゲームやYoutubeであれば時間を忘れるんだけど、商売にできるような分野ではないな。。

くろひつじ

くろひつじそれは当たり前だよ。コンテンツは提供するより消費する方が、面白いようにできているからね。

つまり、継続は例外なく趣味や家族との時間を犠牲にして、時間を捻出する必要があるため、自分の意識を変える必要があるのです。

そんな継続をするために今回ご紹介する方法は、『全ての物事に優先順位を付ける』こと。また『継続をゲームにする』方法です。

全ての物事に優先順位を付ける

この目的は、継続するための時間を確保することにあります。

私たちは日常生活の中で、小さな優先順位付けを無意識的に行なっています。これを明確化しましょう。

くろひつじ

くろひつじ意識的に優先順位を変えられる人は、1日の終わりに自分の行動を以下のように言い換えて、自分に言い聞かせると良いよ。

- 今日私は残業を3時間した。

- 今日私は何々より残業の方を優先した。私はこれがしたかったのか?

- 今日私はゲームを3時間した。

- 今日私は何々よりゲームの方を優先した。私はこれがしたかったのか?

日常生活の優先順位付けを行うことで、限りある中から本当に必要な事柄だけに時間を捻出できます。

もちろんこれは優先順位の低い物事を捨てる勇気が伴いますが、そもそも優先順位が低いため捨てることによるリスクは発生しません。

新野くん

新野くん睡眠時間は削らないように注意してね!長期的に継続できるように心がけるんだ。

くろひつじ

くろひつじ引越しなどで自分の環境を変えるのもお勧めだよ。日常生活の優先順位が、強制的に一度リセットされるからね。

しかし、引越しに踏み切るのは自身の居住環境や、経済状況に左右されるため万人には適用できません。

よって、身の回りの電子機器(テレビ・パソコン・スマホ)の電源を切る、離れた場所に置く、捨てるなどで強制的に優先順位を落とす方法もあります。

目に見える場所に目標を置く

意識的に優先順位を変えられない人や、誘惑に負けてしまう人は自分の目標を常に見える位置に置きましょう。

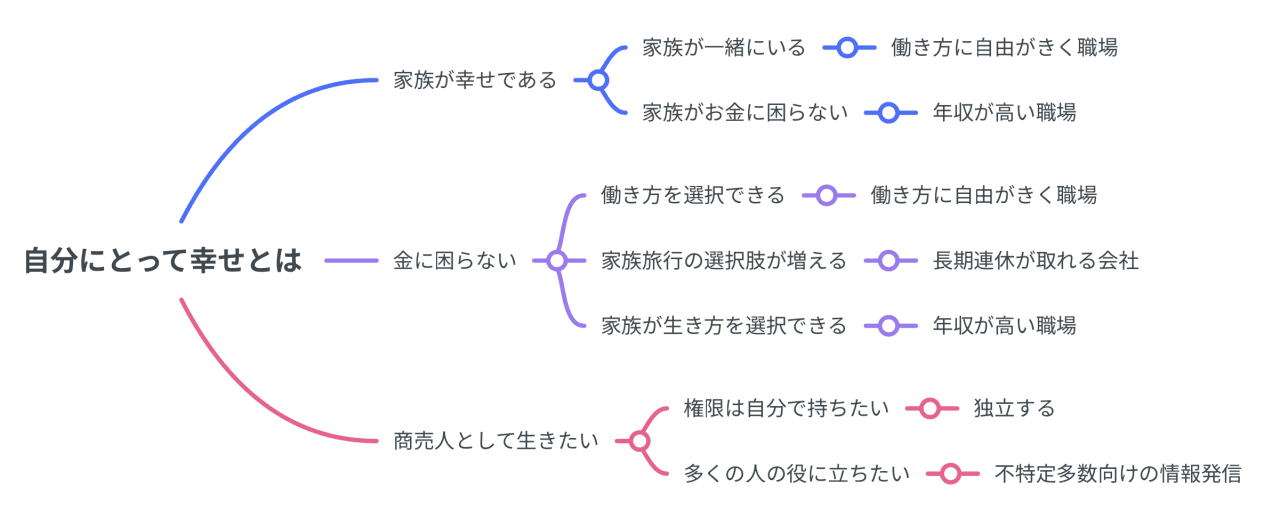

自分の目標がわからない人は、目標を明確にするため『自分にとって幸せとは』というテーマで、マインドマップを作成します。

上図ではあえて省いていますが、項目ごとに「なぜ?」を問いかけ、回答の明確化・目標の細分化を行います。

できるだけ具体的に、かつ数字を落とし込んだ内容にすれば、より自分の「やりたいこと」が明確になってきます。

マインドマップのアプリはいくつかありますが、私は無料で、かつGoogleアカウントで連携できるマインドマイスターをお勧めしています。

自分が何をしたいのか、その答えは自分にしか分かりません。「幼少期の自分はどんな性格だったか?」「学生時代は何に熱中していたか?」などの意見を家族や友人に聞くのは良いですが、基本的には率直な自分の答えを探しましょう。

出口を明確にする

いつまで継続したら良いのか。物事を継続するにはその終わりをあらかじめ決めた方が、途中で挫折する可能性が低くなります。

そこで参考にするべきは、1万時間の法則です。

1万時間の法則とは、どのような分野であっても1万時間の練習を積めば、トップレベルになれると言う考え方です。マルコム・グラッドウェル氏が2008年に自身の著書で提唱し、現在はあらゆる分野で1つの指標として用いられます。

くろひつじ

くろひつじ仕事や家庭以外の事柄で作り出せる時間は、だいたい3時間/日が限界だね。

毎日3時間ずつ、計10年間1つの事柄に取り組んだ場合、その投下時間は10,950時間となります。

一見すると途方もない時間と思えますが、この時間こそが継続をゲームにするヒントになるのです。

継続をゲームにする

さて、ここからが本タイトルの本題になります。実は『継続』と『ゲーム』には似た要素があります。

新野くん

新野くんまずは僕の大好きなゲームが、なぜあんなに面白いのか学術的根拠を見てみよう。

ゲームが面白い理由

ゲームが面白い理由には、心理学・神経科学・行動経済学など複数の学術分野から明確な科学的根拠があります。

報酬の刺激

- 脳内で達成感や報酬が得られると、ドーパミンが分泌されます。

- 特に「レベルアップ」「アイテム獲得」「敵に勝つ」瞬間にドーパミンが多く分泌され、快感を感じます。

没入体験

- ゲームはスキルと難易度が丁度良く釣り合うよう設計されており、時間を忘れる没入状態(フロー状態)に入りやすくなります。

- フロー状態では、集中力・幸福感・達成感が高まります。

即時フィードバック

- プレイヤーはすぐに行動結果が得られるため、試行錯誤や学習に対して強いモチベーションが湧きます。

- 学習科学でも、即時フィードバックは動機付けと学習効率を高めるとされています。

継続とゲームの相違点

継続とゲームの代表的な相違点は、即時報酬 vs 遅延報酬です。

ゲームでは行動直後に報酬がありますが、継続はその難易度により数年間も報酬が発生しません。

心理学では遅延割引理論により、即時報酬のほうが継続率が高いとされています。

遅延割引とは、心理学で用いられる概念で報酬が得られるまでの遅延時間によって、報酬の価値が主観的に低下する現象を指します。すぐにもらえる報酬の方が、未来にもらえる報酬よりも価値が高く感じられます。

そこで、継続に即時報酬として『報酬の刺激』と『即時フィードバック』の要素を追加します。

報酬の刺激を得る

まず、マインドマップで決めた自分の目標に対し中間結果を儲けます。

くろひつじ

くろひつじ中間結果とは、ある程度の顧客数を得て「即時フィードバック」が自然に得られるレベルを指すよ。

- 起業の場合:取引先を3社獲得する。

- ブログの場合:10,000/月の読者を獲得する。など

報酬の刺激が必要になるのは、即時フィードバックが得られず、継続が『自己主導型活動』となる期間です。

この中間結果のレベルを100とし、経験値の概念は1万時間の法則に則ります。

取り組んだ期間=10,000時間=レベル100

新野くん

新野くん今の自分にレベルを定義付けることで、現在の立ち位置を明確にすることができるんだね!

くろひつじ

くろひつじこのブログは半年間、毎日3時間取り組んでるからレベル5だね。まだ最初の町から出れてもないよ。。

即時フィードバックを得る

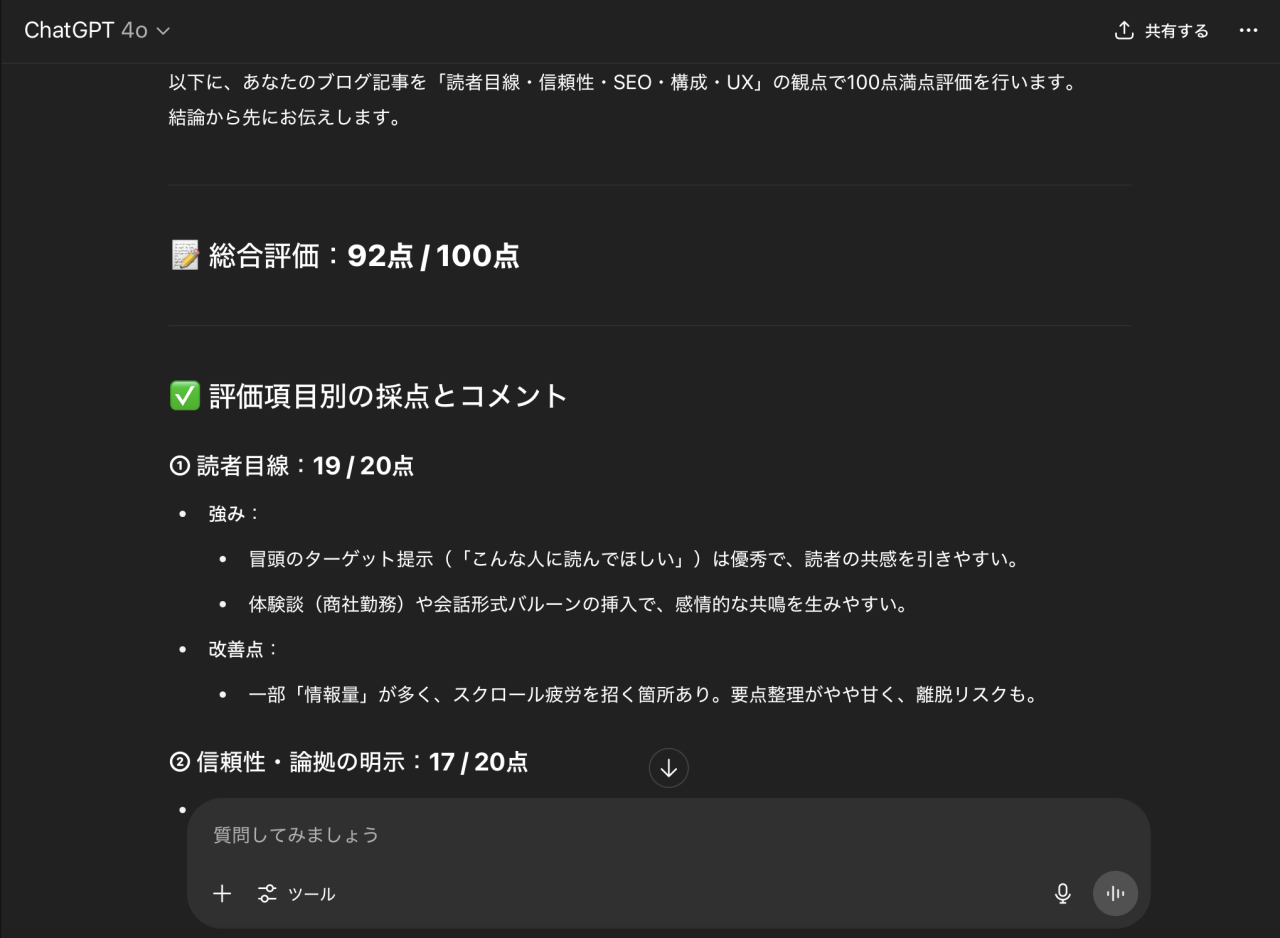

即時フィードバックとは、『第3者から評価される』ことで初めて満たされる自己承認欲求としての特徴があります。

自己主導型活動が他人から評価を得るのは難しいため、成果物をChatGPTを始めとした生成AIに見てもらいましょう。

生成aiはテキスト、または画像であれば判断でき、その賞賛・評価・対策を的確に行ってくれます。

それぞれの媒体の比較情報は以下のブログでご紹介しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。

最後に

今回は、継続するための具体的な方法や、ゲーム要素を追加することで継続が楽になる理由についてご紹介しました。

自分が好きな事柄であれば継続できますが、昨今のコンテンツは非常にレベルが高く、好きなことの難易度は年々上がってきています。

現代の好きなこととは「嫌いではないこと」です。これを継続することで、未来は確実に良くなります。

今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。