私は現役で商社の営業マンをしています。10年程前までは、転職や副業などの話題は社内で気軽に話せるものではありませんでしたが、現在ではこのワードは日常的に使用されています。

特に会社の若手・中堅層の間では会社に依存しない働き方を模索しており、私自身も副業へのリソースが年々増加しているのが実情です。

今回はそんな会社に依存しない働き方とはどのようなものか。また昨今耳にする静かな退職とはどのようなものか、経営者と従業員それぞれの視点からご紹介します。

- 静かな退職に関して興味があるビジネスマン

- 若手・中堅層の向上心を引き出す方法について悩んでいる経営者

新野くん

新野くん最近SNSでも静かな退職について話題になってるよね。会社の給与も上がらないし、みんな興味があるのかな?

くろひつじ

くろひつじメン!みんな興味・関心があるのは間違いないね。そしてこのワードは今の時代背景を明確に表しているんだ。

2022年アメリカのキャリアコーチであるブライアン・クリーリー氏が、自身のTikTokで静かな退職(英語:Quiet Quitting)についての動画を公開し、トレンド入りしました。

静かな退職とは、仕事に対する熱意を失い、必要最低限の業務のみをこなす働き方を指します。このワードが流行ったのは、後述する明確な理由があります。

- 世界中の労働者の内、約59%が静かな退職状態にある。

- 資本主義における構造上、労働者は努力しても報われないようにできている。

- 向上心のあるビジネスマンがやるべきは、労働者としての立場以外での労働である。

統計情報

静かな退職とは、2022年にアメリカで流行ったワードですが、その後2023年頃に日本でも浸透しました。まずは静かな退職状態にある従業員が、どのくらいの割合を占めるのか見てみましょう。

世界の統計

アメリカの調査会社であるギャラップ社が発表した「2023 State of the Global Workplace」によると、世界中の労働者の約59%が静かな退職状態にあることが報告されました。

この調査は、160カ国以上の従業員12万2,416人を対象に実施され、仕事に対する関与度を「打ち込んでいる」「打ち込んでいない」「積極的に関与していない」の3つに分類しています。

本統計では「打ち込んでいない」と回答した人々を、いわゆる静かな退職状態と定義づけています。この59%を占める従業員のコストは8.8兆ドル(約1320兆円)にもなり、世界全体のGDPの9%にも相当します。

参考文献:ギャラップ

日本の統計

ギャラップ社の調査を地域別でみると、東アジアにおける静かな退職状態にある割合は62%にも上りました。

またGPTW Japan社は2024年1月に、会社に勤める20~59歳の男女6,998名を対象に「静かな退職」に関する調査を実施。その調査結果は以下の通りです。

- 静かな退職を実施している人の約3割は若手(34歳以下)となった。

- 静かな退職を選択する約7割が入社後にその状態になったと回答。主な理由は

- 仕事よりプライベートを優先したいと思うようになったから…38.2%

- 努力しても報われないから…27.3%

- 約4割が「勤め先の環境で変化があっても働き方は変わらない」と回答。

同調査会社の代表である荒川陽子氏は、「静かな退職を選択する人が若手に一定数存在することは、本人にとっては自らの可能性に蓋をしていることであり、会社にとっては新しいチャレンジを任せられる人材が減っていくことを意味する」と述べています。

参考文献:GPTW

静かな退職が浸透した理由

人材の流動が盛んな現代において、なぜが彼らは転職ではなく静かな退職を選んだのでしょうか。その理由はシンプルに、どこの会社も変わらないと考えているからです。

一部の会社が起因する理由であれば、そもそもこのワードはトレンド入りせず転職がパワーワードになっているはずです。どこの会社も変わらないからこそ、彼らは自社で静かな退職をする選択をしたのです。

本章ではこの働き方が日本・及び世界中に浸透した理由について、一部の会社の情報ではなく統計を基に考察します。

マネージャーの意識

前述したギャラップ社の調査では、マネージャーの約3分の1しか仕事に対して積極的な関与をしておらず、管理職自身の意識の低さが「静かな退職」の一因となっている可能性があると指摘しています。

これは資本主義の構造に問題があり、株主が会社を所有しているにも関わらず数字である業績しか注視しておらず、社内のマネジメントに関しては関与が薄いことが要因としてあります。

管理者が管理していなければ仕事をしないのは、マネージャーも従業員も人間である以上共通しています。

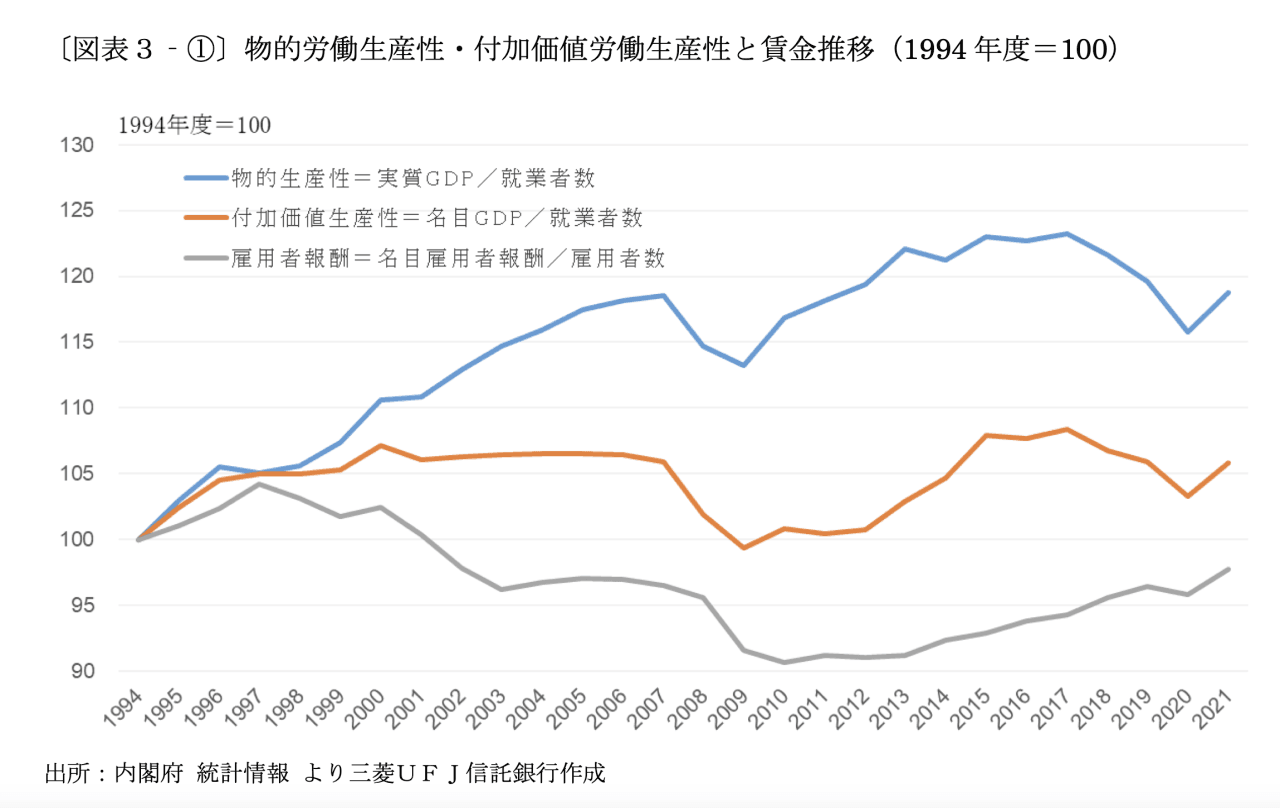

生産性と報酬の関係性

三菱UFJの報告によれば、実際に労働生産性と賃金水準は紐づいていません。これは資本主義社会において、会社である法人は、労働者の給与より株主への還元・事業の存続を優先する構造であることが要因となります。

これはフランスの経済学者トマ・ピケティが提唱した「r>g」にも通じており、資本収益率(r)は経済成長率(g)を上回っていることを示しています。

r>gの意味

- 資本収益率(r)は、株式や債券、不動産などの資産からの収益率

- 経済成長率(g)は、労働によって得られる給料の伸び率

ピケティは過去200年以上のデータを分析し、「r」は年平均5%程度あるのに対して、「g」は1%から2%程度しかなかったことを証明しています。

参考文献:MUFG 資産形成研究所

貧富の格差

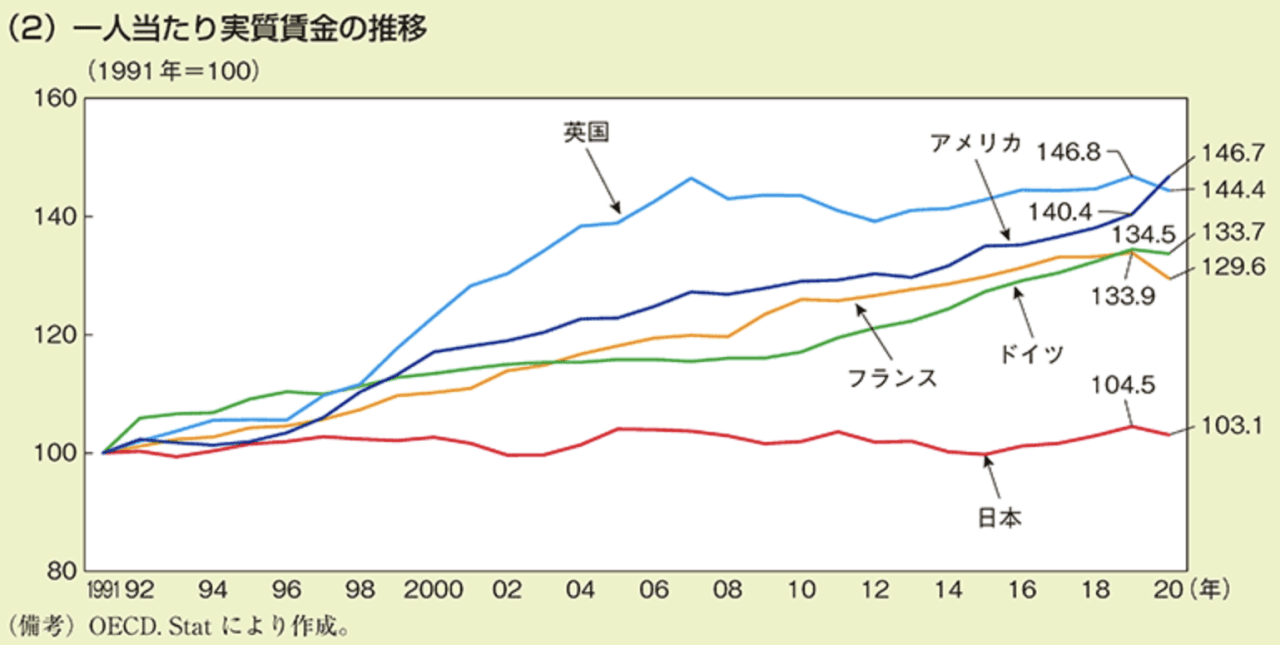

世界的に見て、昨今の物価上昇に対して給与水準が追いついていません。これは日本も例外ではなく、実質賃金が下がり続ける会社にいれば、働くモチベーションを維持できないのは当たり前です。

厚生労働省の報告によれば、日本における実質賃金指数は1990年を基準100とした場合、2021年は95となっています。これは日本が30年以上にわたり実質賃金が減少していることを示しています。

更にOECD.Startのデータによれば、実質賃金の推移は世界的にみて日本だけが平行線を維持しており、これによりマクドナルドやiPhoneなどの外資商品は年々価格が上がり続けています。

次に厚生労働省が発表している平均所得金額以下の世帯数分布をみると、「500万円未満」は 56.6%となっており、年次推移をみても低所得者層は上昇傾向となっていることがわかります。

静かな退職は改善すべき課題なのか

ここまでの統計情報から、静かな退職は現代社会の構造に適用した結果であるとも言えます。本人がサボりたいなどの単純な理由が起因するものではありません。

そしてこれは資本主義社会の根幹の課題であり、この構造を変えることができるのは、会社における株主やビジネスオーナーに限られます。結論、彼らは資本主義における勝者である以上、自身の地位を脅かす行為はしません。

さて、次にこれを労働者視点に切り替えた場合、この働き方は解決すべき課題だと言えるのかを考察して見ましょう。次章からは静かな退職者が、労働以外の時間で行なっていることに焦点を当てます。

静かな退職者がやっていること

静かな退職者は、プライベートではどのようなことに時間を割いているのでしょうか。本章では、総務省統計局が発表している社会生活基本調査を基にご紹介します。

インターネットの利用

インターネットの利用時間は平均1時間 42 分/日となり、休日より平日の時間の方が長い傾向があります。インターネットでは主に 、SNSやYoutubeなどが利用されます。

家事・育児

家事・育児は、2021年では20年前と比較し男性は20分の増加、女性は10 分の減少となっています。これは実質賃金の低下により共働きが増え、家事分担の意識が広まった要因があります。

睡眠・休養・人間関係・趣味

その他4項目に関して、上昇傾向があるものは睡眠・休養。減少傾向にあるものは人間関係・趣味とされています。この要因も明白で、よりお金のかからないことに時間を割いている傾向があります。

上昇傾向にあるもの:睡眠、休養

減少傾向にあるもの:人間関係、趣味

静かな退職者がやるべきこと

さて、ここで少し話を戻します。GPTW Japan社の代表は「静かな退職は自らの可能性に蓋をしている」と発言しました。

しかし、これは的を得た発言とは思えません。より正確な言葉で言えば、労働者としての可能性に蓋をしているです。

向上心のあるビジネスマンが取り組むべきは、労働者としての立場ではない時間で労働を行うことだと私は思います。本章では、より具体的に静かな退職者がやるべきことを考察していきましょう。

スキルアップに費やす時間

前述した総務省統計局の社会生活基本調査によれば、20代~30代が資格取得やスキルアップの為に勉強する時間の平均は30分/日であることが示されています。

これは2021年のデータですが、20年前の同調査では20分/日であり、約1.5倍の増加となっています。このスキルアップは、後述する転職や副業における所得向上につながります。

副業に費やす時間

総務省が5年ごとに実施する「就業構造基本調査」によれば、全労働人口のうち副業をしている人の割合は以下の通りです。

- 2012年:約3.6%(約234万人)

- 2017年:約4.0%(約268万人)

- 2022年:約5.0%(約332万人)

2024年最新統計では、副業従事者の割合は6.0%と報告されています。2022年までは緩やかに上昇していましたが、今後はより上昇傾向が続くと考えられています。

Job総研が実施した「2022年 副業・兼業に関する実態調査」によれば、副業・兼業のみで得ている年収の平均値は以下になります。

- 平均年収:192.6万円

- 中央値:100万円

- 最高額:1,655万円

- 最低額:1万円

参考文献:労働政策研究機構(1) 労働政策研究機構(2) Job総研

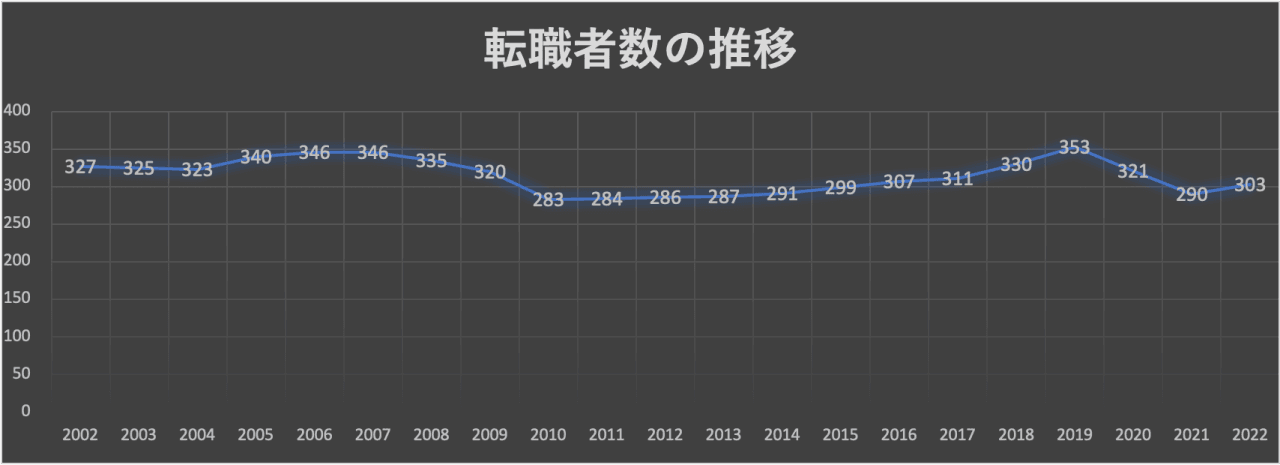

転職活動に費やす時間

厚生労働省の発表によると、日本における2010年から2022年までの転職者数の推移は以下のとおりです。単位(万人)

2020年~2021年はコロナ禍により減少傾向でしたが、2022年以降は増加傾向が続いており、今後は2019年のピーク時以上に伸びることが予想されます。

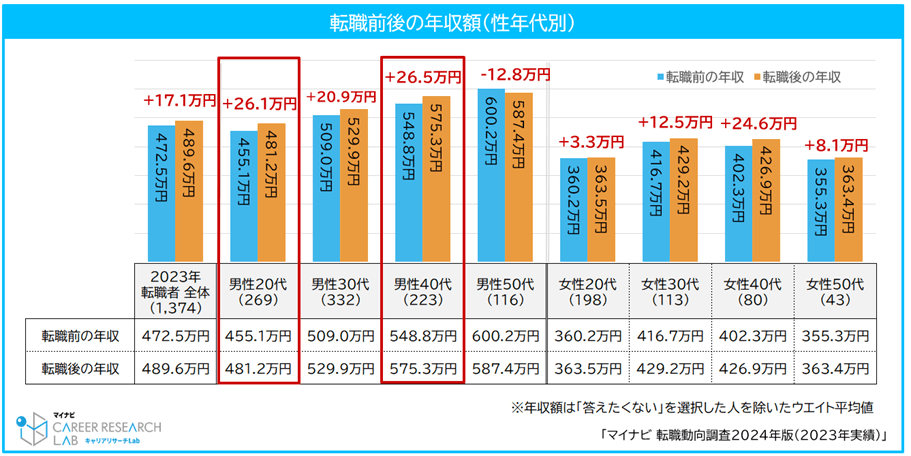

またマイナビが発表した2024年版転職動向調査によると、転職した20代~40代の約4割が年収が上がったと回答しました。年収の増加額は20万~26万円程が平均値となります。

参考文献:マイナビ

副業や転職に関しては以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

最後に

今回は、世界中で静かな退職者が浸透した理由についてご紹介しました。これは資本主義社会における根幹の課題であり、この構造を変えるのはそう容易なことではありません。

そして私は、労働者は労働以外の場面で自身の資産を築きあげ、より幸福度の高い生活を目指すべきだと思います。

この努力は一丁一石で結果が出るものではありませんが、ローマは一日にして成らず日々の小さなことの積み重ねが、社会を揺るがす程の振動を生むのだと思います。

今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。