私は現役で商社の営業マンをしています。

2025年8月にChatGPT5が正式リリースされましたが、GPT4oからどのような変更点があったのでしょうか。

今回は、ChatGPTの無料・Plus会員向けに、4oからの変更点・及び各機能の実用性についてご紹介します。

- ChatGPT4oを利用していた人

- 無料・有料の相違点を知りたい人

新野くん

新野くんちなみにChatGPTは仕事で使ってるの?

メン!そうだよ。但し商社の仕事ではなくて、あくまでブログを書く時の情報収集で使ってるね。

私自身、AI・IoTを顧客へ導入することもありますが、以下の理由によりAIを仕事に取り入れることは慎重派です。

- AIには責任能力が無い。

- AIの能力は学習データに依存する。

- 事実誤認(ハルシネーション)を0にはできない。

AI市場は未発達の業界であり、AIを取り扱う会社は自社製品の成功・失敗事例を求めている段階です。

その市場であえて事例を購入するようなことはせず、導入事例が充実してからの検討でも遅くはないと考えています。

尚、今回も個人の独断と偏見を含みますので、酔った商社マンの話に付き合ってる気分で、気軽にお読みください。

ChatGPT-5

GPT5は事実誤認(ハルシネーション)の減少が公式に謳われており、

「GPT4o」に比べ最大45%、「o3」に比べて約80%も誤った内容の混入率が低下しているとされています。

実際にGPT5は『知らないことは知らないと明言し、必要に応じて根拠を示す』傾向が強まり、事実に基づいた回答を返しやすくなっています。

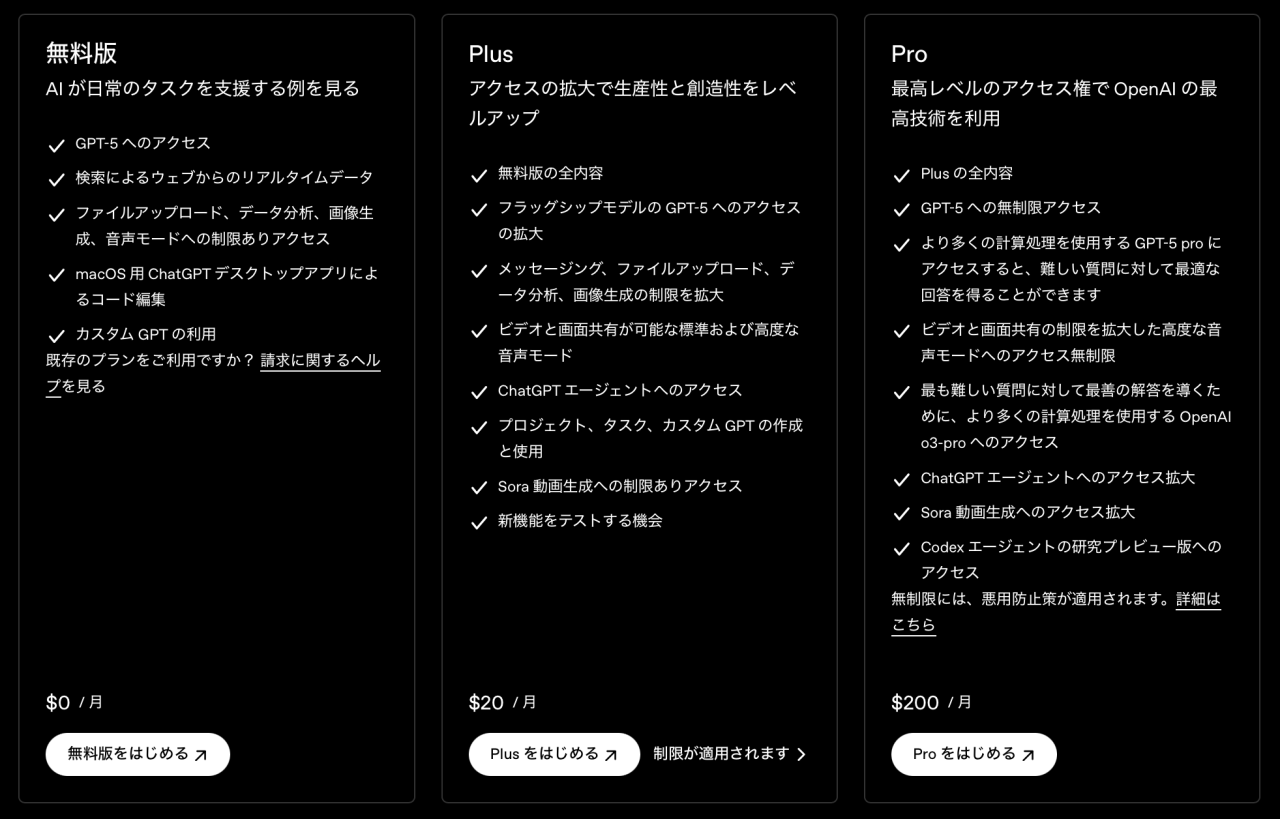

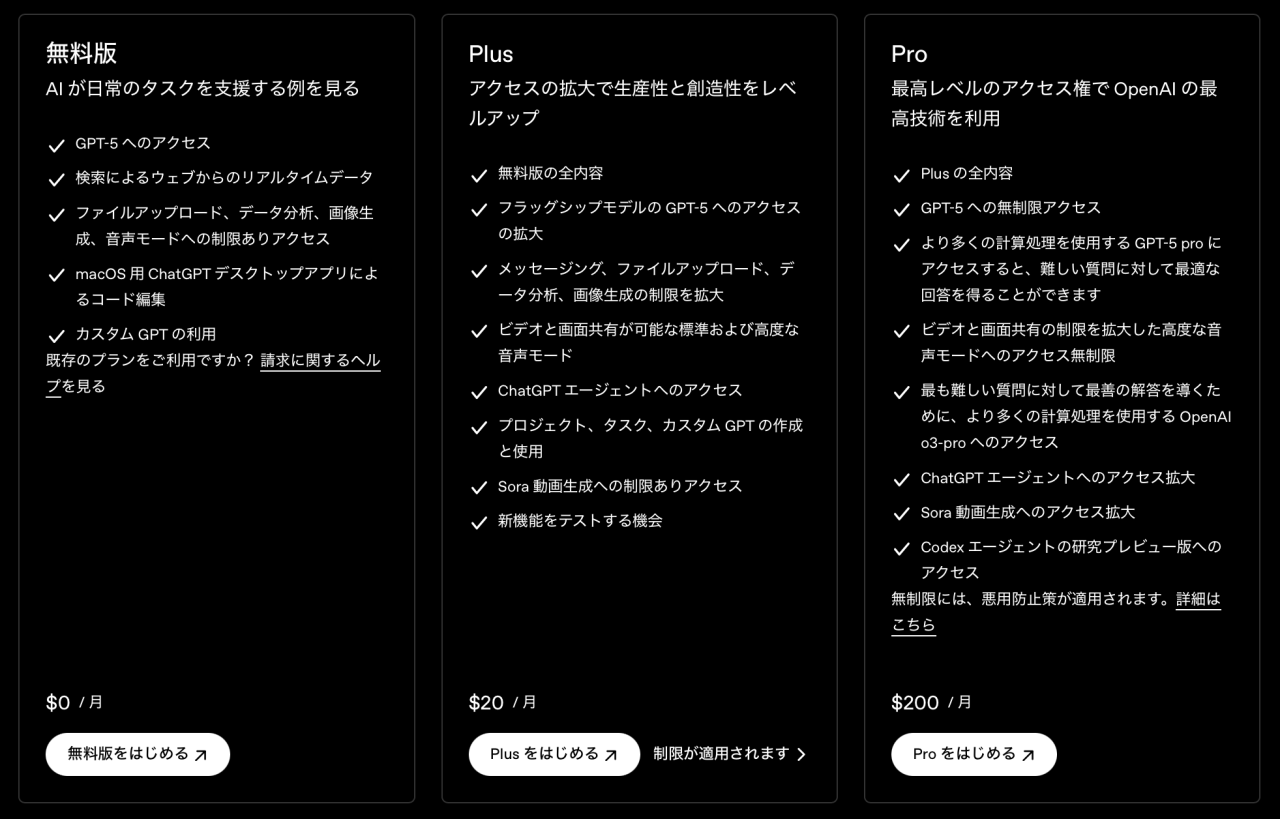

制限・料金表

仕事以外の用途では無料プランでも十分ですが、頻繁に利用するには有料会員になることをお勧めします。

- 無料会員:5時間あたり10メッセージ。超過時はminiへ自動切替。Thinkingは1日1回まで。

- Plus会員:3時間あたり80メッセージ。超過時はminiへ自動切替。Thinkingは週3,000メッセージまで。

- Pro会員:無制限。

2025年8月現在のレートで、有料プランの金額は以下になります。

- Plus会員…2,948円/月

- Pro会員…29,478円/月

引用元:OpenAI

ChatGPT-4oからの変更点

ChatGPT-5は2025年8月8日に公式発表され、ChatGPTの新たなモデルとして公開されました。

今回は無料ユーザーを含めた””全ユーザー””に即日開放されており、ChatGPT5を全員が利用できます。

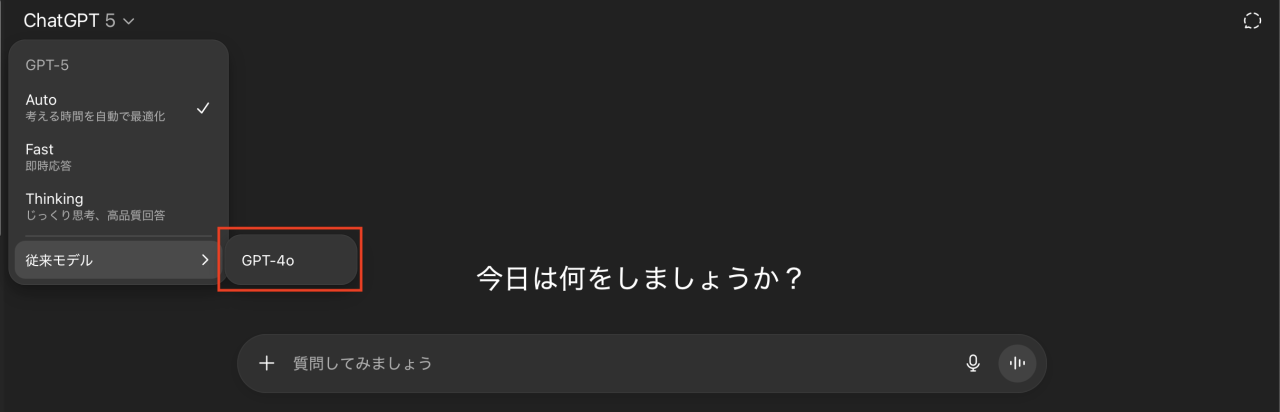

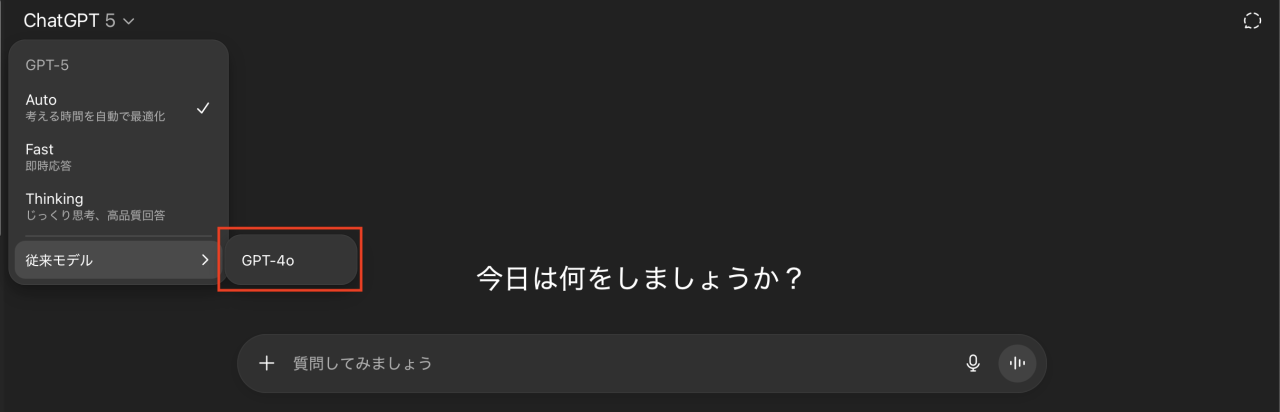

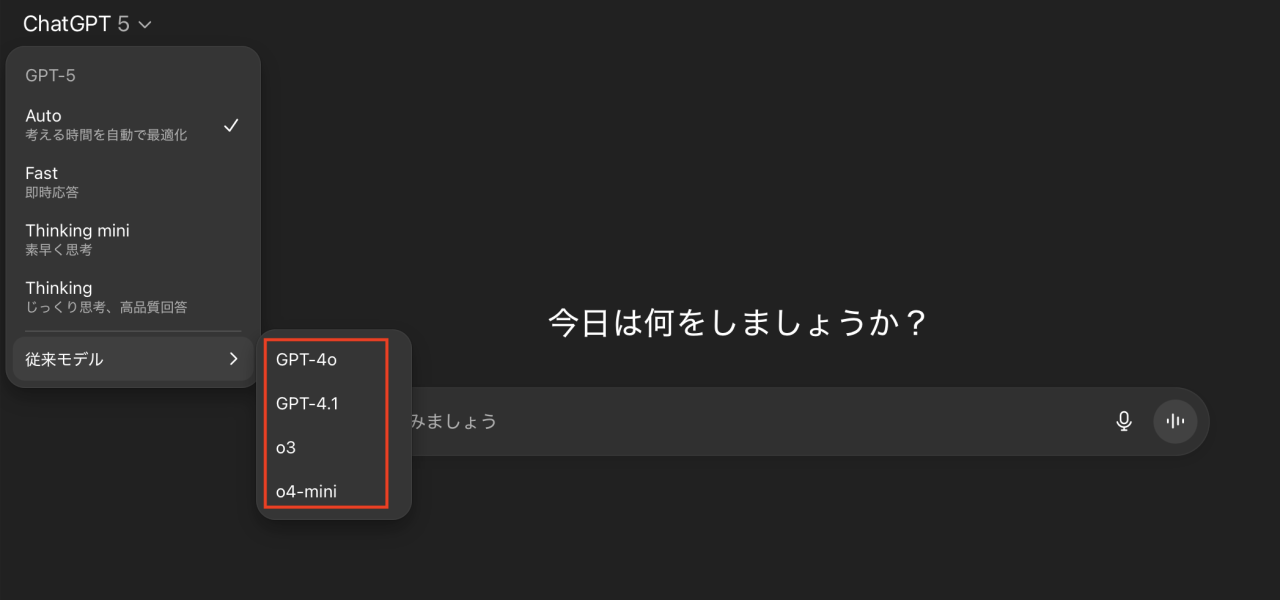

デフォルトではChatGPTのモデル一覧から旧モデルが消え、新規チャットはすべてGPT5で開始されます。

従来のChatGPT4oでは「o3」や「GPT4.1」などの旧モデルに手動で切り替えることができましたが、現在は「GPT5」と「GPT4o」の選択のみになっています。(但し無料プランは「GPT4o」選択不可)

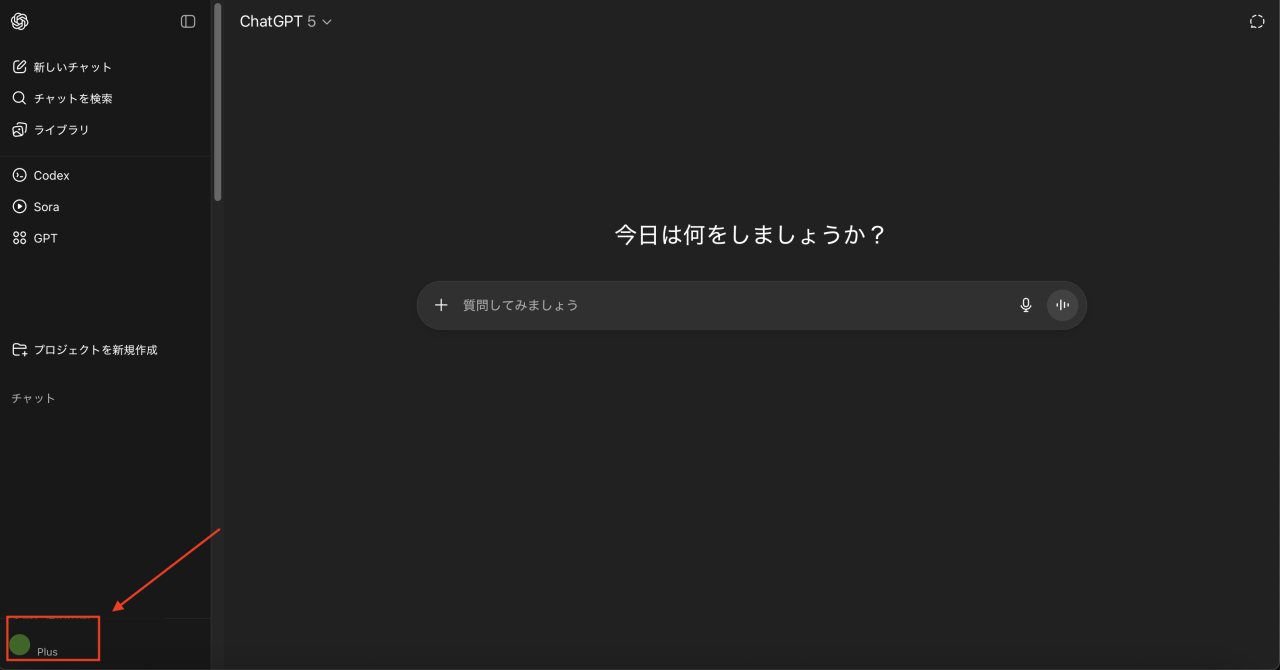

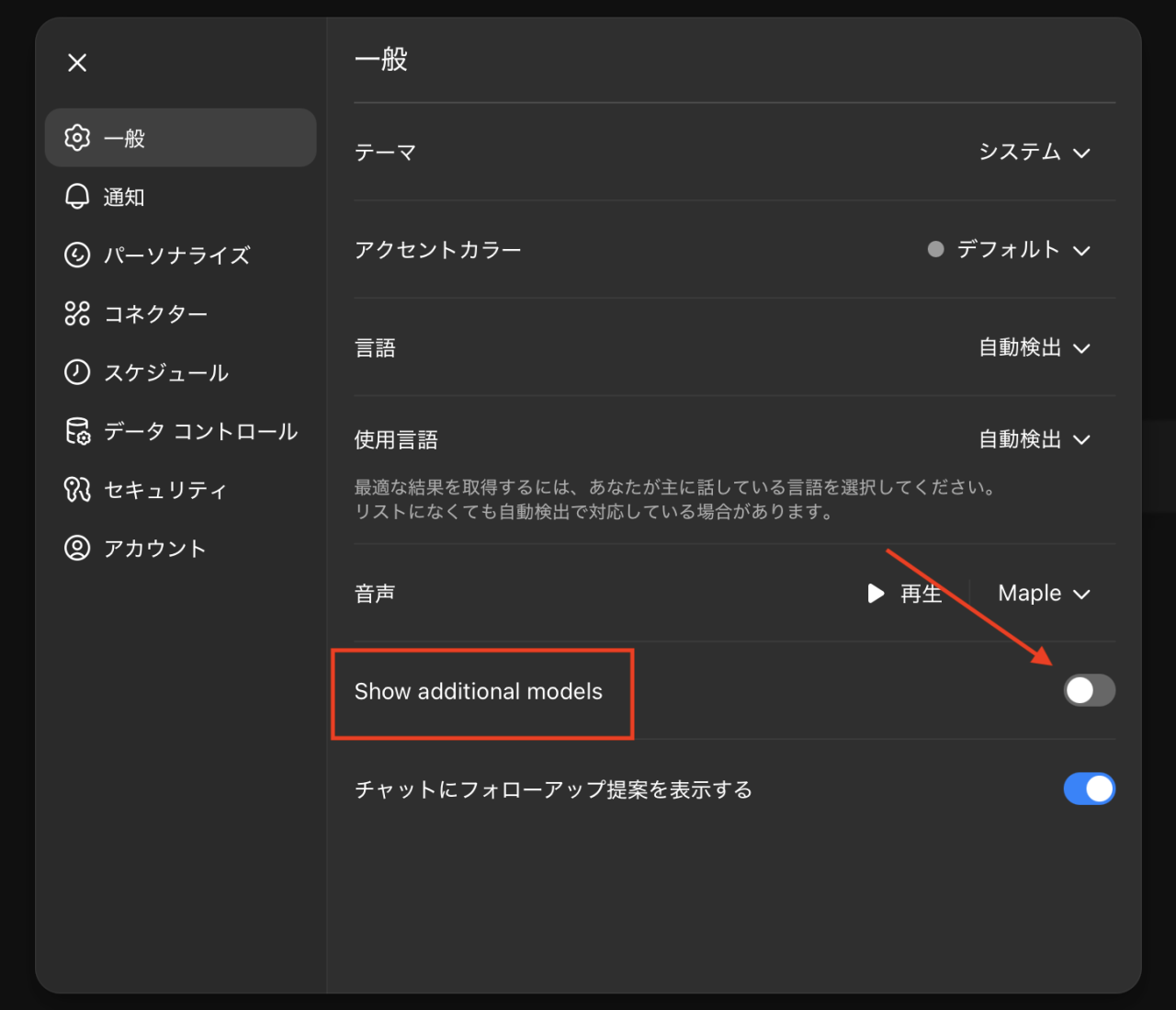

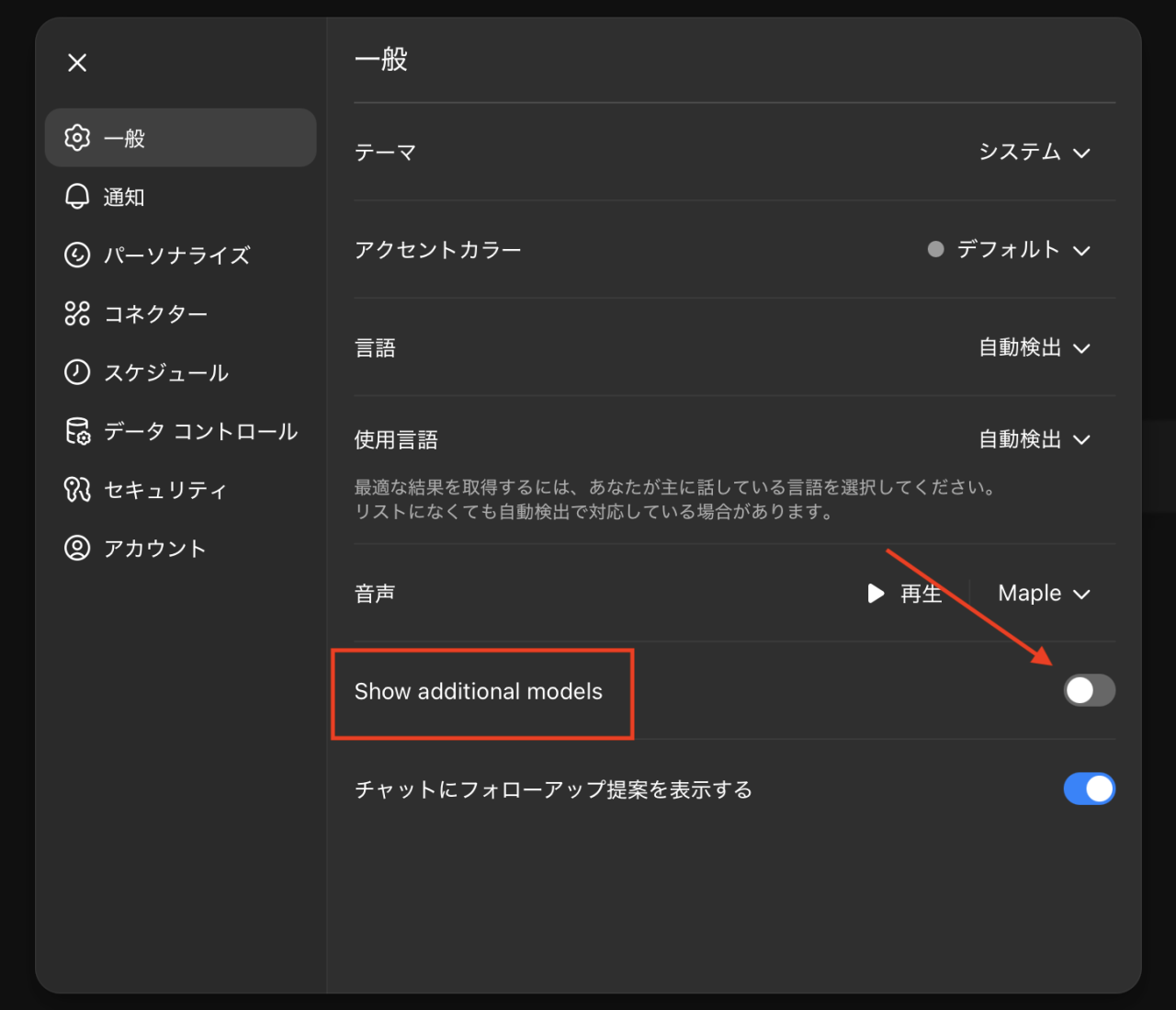

また、有料プラン(Plus/Pro/Team)のユーザーは、設定から「レガシーモデルを表示」をオンにすることで、旧モデルにもアクセス可能です。

レガシーモデルを表示する方法

①”ユーザー名”をクリックし、『設定』を選択する。

②”Show additional models”を有効にする。

各モデルの特徴

| モデル | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| GPT-5 (GPT系) | 無料会員 | 万能&高速。 会話の内容により自動でThinkingへ切り替わる。(有料会員のみ) |

| GPT-5 Thinking (GPT系) | Plus会員以上 | 無料ユーザーは1日1回のみテキストベースでリクエスト可能。 「時間を許容して精度を重視したい」人向け。 |

| GPT-4o (GPT系) | Plus会員以上 | リアルタイムの音声会話が可能。 (あと優しいと評判) |

| o3 (oシリーズ) | Plus会員以上 | 回答前にAIが思考する。 制限:週に50回(Plus会員) |

| o4-mini (oシリーズ) | Plus会員以上 | o3より速度・制限を重視したい向け。但し思考連鎖はo3に劣る。 制限:1日150回(Plus会員) |

| GPT-4.1 (GPT系) | Plus会員以上 | プログラミング(コーディング)精度特化。 一度に100万トークン(約70万文字)のテキスト解析が可能。 |

これまでのChatGPTは、即レス型の「GPT系」と思考型の「oシリーズ」の2つに分かれていましたが、

今回から「GPT系」はGPT5に、「oシリーズ」はGPT5 Thinkingに統合され、質問の内容により自動切り替えが可能になりました。

系列ごとの特徴

- GPT系…日常会話・メール文章などの簡易タスク全般ができる。

- oシリーズ…論文・数学などの複雑なタスクの解析や推論ができる。

oシリーズはAIが「人間のように思考のステップを踏む」””思考連鎖“”という仕組みを持っています。

例えば数学の問題を解く場合、学習データから直接答えを出すのではなく、途中の計算過程を経て答えを導き出します。

これにより、回答までの時間を要す一方で、学習データに存在しない問題にも対応できる可能性があります。

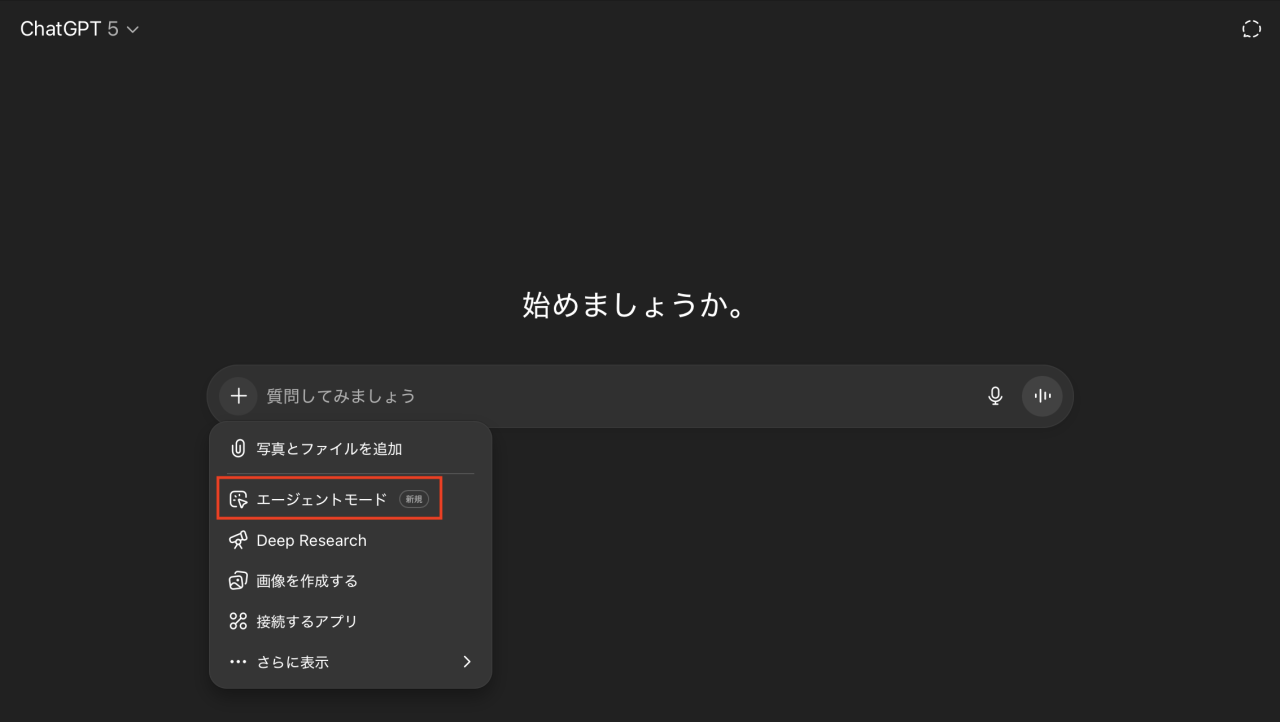

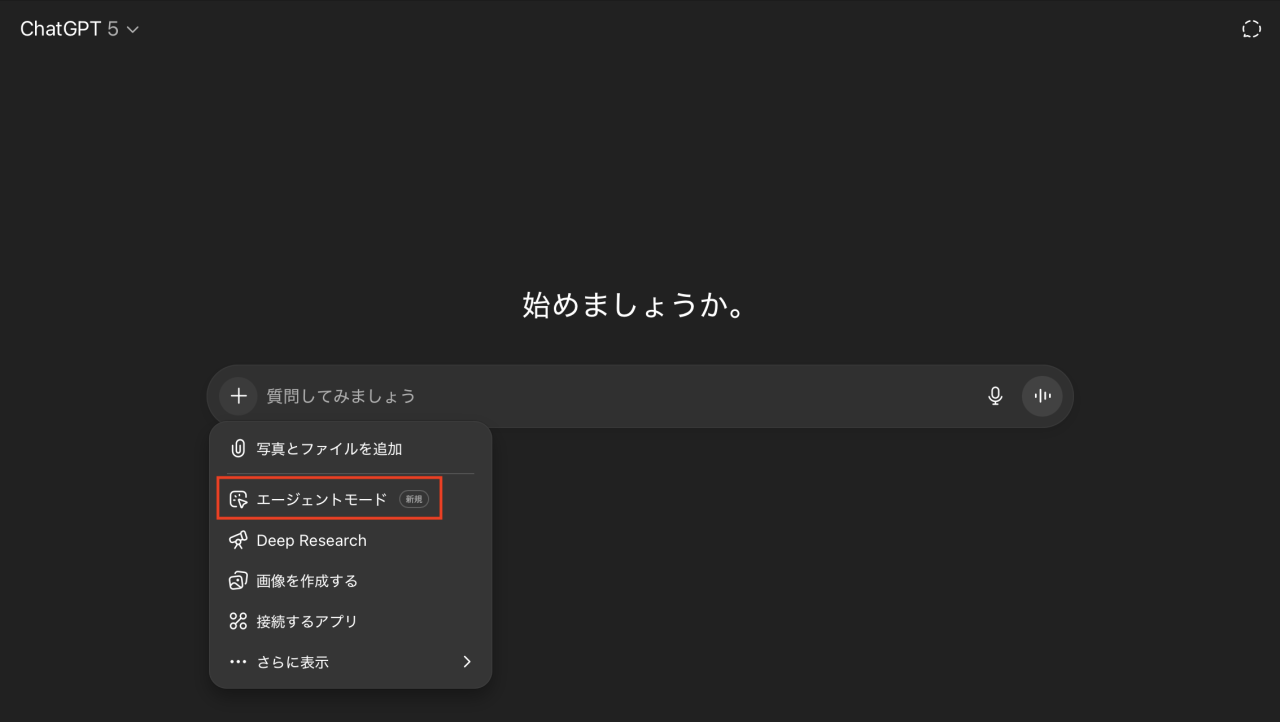

「エージェントモード」とは

利用制限

- 無料会員…利用不可

- Plus会員…40回/月

- Pro会員…無制限

エージェントモードは、GPT5に新搭載された自律型のエージェント機能です。

これを有効にすると、ChatGPT自身が「仮想コンピュータ」を使って、ユーザーの指示したタスクを実行します。

なるほどわからん。どういうメリットがあるの?

従来では「目的」があって、「検索」をかけていたものが、今回からは「目的」そのものを指示できるようになったんだ。

従来のChatGPTでは、””Googleで「検索」するより、ChatGPTで「検索」する方が会話形式で見つけ易い””からChatGPTを選ぶ人が多くいました。

しかし、エージェントモードでは検索する目的そのものをChatGPTにお願いすることができます。

具体的な利用用途としては、

- 論文の作成

- 会議資料の作成

- 旅行や営業プランの作成 等です。

例えば以下の指示を与えた場合の回答の違いを見てみましょう。

営業プラン生成

ChatGPT5の回答

回答までの所要時間:3秒

以下は、浜松市近辺で3日間にわたり営業代行事業のPRを行うためのスケジュール、訪問先例、PR文言の提案です。

ターゲットは「営業リソース不足に悩む企業」で、短期間で最大限の接触機会と関心喚起を狙います。

全体方針

- ターゲット業種:製造業、住宅・不動産、ITサービス、商社など営業人員確保が難しい業種

- PR目的:「自社の営業代行サービスを知ってもらい、面談設定または資料送付に繋げる」

- 営業スタイル:訪問+電話+メール(3日間で多チャネル接触)

- 重点エリア:浜松駅周辺のオフィス街+浜北区・磐田市などの工業団地エリア

スケジュール案

1日目:認知拡大・ヒアリング

- 午前

- 浜松駅周辺の中小企業(IT、広告、商社)訪問

- 例:浜松商工会議所近辺の企業を事前リストアップ

- 午後

- 浜松市東区・南区の製造業(工業団地内)訪問

- 工場併設のオフィスが多く、現場責任者や営業マネージャーへの直接アプローチが可能

- 目的:ニーズヒアリング、名刺交換、簡易サービス説明

2日目:提案・事例紹介

- 午前

- 1日目で反応があった企業へ再訪またはオンライン面談

- 導入事例や料金プランを提示

- 午後

- 磐田市・袋井市方面の製造業&物流業訪問

- 営業代行が物流やBtoB卸に有効な事例を紹介

- 目的:興味層の掘り下げ、見込み客化

3日目:クロージング・次アクション確定

- 午前

- 見込み度の高い企業に対し、契約案・トライアルプランを提示

- 午後

- 訪問できなかった企業へ電話・メールでフォロー

- 「3日間限定キャンペーン」など緊急性を付与

- 目的:契約・トライアル申し込みの獲得

訪問先候補例(業種別)

- 製造業:自動車部品メーカー、精密機械メーカー(浜北区・磐田市の工業団地)

- IT/広告:浜松駅南口周辺の中小IT企業、制作会社

- 住宅・不動産:浜松市中区・南区のハウスメーカー、リフォーム会社

- 商社:金属・樹脂材料商社、食品卸

PR文言例

初回訪問用(短時間版)

「突然の訪問で失礼します。私たちは“御社の営業部”として活動できる営業代行サービスを提供しています。

最近、人手不足や採用難で営業活動が停滞していませんか?

弊社は静岡県西部の企業様を中心に、新規開拓や既存顧客フォローを代行し、売上アップに直結させてきました。

まずは5分ほどで事例をご紹介させていただければと思います。」

興味を持った相手向け(提案版)

「例えば、ある自動車部品メーカー様では、新規顧客開拓を弊社が3か月担当し、月5件の商談機会を創出しました。

御社でも、既存営業の負担を減らしつつ新規市場を開拓できる体制をご提案できます。

初期費用を抑えたトライアルプランもありますので、まずは試していただけませんか?」

最終日クロージング用

「今回の3日間でご案内した企業様には、特別条件でトライアルをご提供しています。

貴社の営業活動にどれだけ貢献できるか、1か月で実感いただける内容です。

本日中にお申し込みいただければ、来週から即稼働可能です。」このように大手製造業から中小企業まで幅広い業種を訪問し、人員不足という共通課題に訴求することで、短期間で営業代行サービスの認知を高めることができます。

なんか当たり障りの無い回答になったね、、

重点エリアやトライアルプランの提案もしてくれているけど、これだけで活用するのは難しいよね。

ChatGPT5エージェントモードの回答

回答までの所要時間:5分間

以下は浜松市周辺の企業に向け、3日間で自社の営業代行サービスをPRするための計画です。静岡県内の企業は正社員人員の不足感が大きく、2024年10月の調査では県内企業の約46%が正社員不足を感じていると報じられており、人材不足解消を訴求することが有効です。

スケジュール案

| 日程 | 時間帯 | 活動内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 1日目:認知拡大とニーズヒアリング | 午前 | 浜松駅周辺の中小企業(IT・広告・商社など)を訪問。商工会議所近辺で名刺交換。 | 営業代行の概要を紹介し、人員不足の悩みや商談機会の有無をヒアリング。 |

| 午後 | 製造業の拠点が多い浜名区・中央区周辺の企業を訪問。例として、本社が浜松市中央区にあるヤマハや、二輪車工場が浜名区中条にあるヤマハ発動機浜北工場、北区都田町にあるスズキの浜松工場などをリストアップしておき、担当者がいれば簡単な事例紹介を行う。 | 人手不足が深刻な製造業との接点づくり。 | |

| 2日目:具体的な提案と事例紹介 | 午前 | 1日目で興味を示した企業を再訪またはオンライン面談。自社サービスのプロセスや導入事例、料金プランを提示。 | 興味層を深掘りし、比較検討を促す。 |

| 午後 | 磐田市・袋井市方面の工業団地や物流会社を訪問。浜松周辺の二輪・ロボット関連企業には、ホンダのトランスミッション製造部(浜松市所在)や細江船外機工場などがあるため、人材不足や新規開拓ニーズを確認。 | 新規市場開拓や既存顧客のフォローに対する代行ニーズを喚起。 | |

| 3日目:クロージングとフォローアップ | 午前 | 見込み度の高い企業に対し、トライアルプランや契約案を提示。契約・PoC(試行導入)を検討してもらう。 | 成約までの障壁を低くし、契約を獲得。 |

| 午後 | 訪問できなかった企業へ電話・メールでフォロー。限定キャンペーンや無料相談会など緊急性のあるオファーを伝える。 | 短期的なアクションを引き出し、今後の商談につなげる。 |

訪問先候補と背景

- 製造業大手

- ヤマハ株式会社(本社・浜松市中央区)—本社住所は浜松市中央区中沢町10番1号で、周辺には関連工場・研究施設が集中。

- ヤマハ発動機浜北工場(浜名区中条)—浜北工場は浜松市浜名区中条1280に所在し、最寄りは遠州鉄道小松駅で徒歩4分。営業代行による新規販路開拓や人員補充に興味を持つ可能性が高い。

- スズキ浜松工場(北区都田町)—スズキの浜松工場は浜松市北区都田町8686にあり、二輪車やエンジンの生産を行っている。

- ホンダ細江船外機工場・トランスミッション製造部—ホンダグループの浜松拠点で、静岡県浜松市にありアクセス情報も記載。大手メーカーの現場責任者や管理職に人手不足の課題を聞く。

- IT・広告・商社:浜松駅周辺やオフィスビルに入居する中小IT企業、広告代理店、専門商社。人員不足で新規開拓が手薄になりやすい。

- 住宅・不動産・建設:県内で正社員不足が特に高い建設業(約81%)や運輸・倉庫業(約62%)は、営業代行との親和性が高い。浜松市南区・中区に多数のハウスメーカーやリフォーム会社がある。

PRトーク例

- 初回訪問(5分程度)

「突然のご訪問失礼します。御社のように正社員不足が深刻な業界では、新規顧客開拓が後回しになりがちです。当社は浜松や静岡県内で営業代行を提供し、御社の“外部営業部門”として新規開拓・既存顧客フォローを代行しています。具体的な事例をご紹介させていただけますか?」 - 提案・事例紹介

「例えば浜松市内の製造業では、当社が3か月間営業を代行して月5件の商談を創出しました。御社でも、採用や教育にかかるコストを削減しながら新規市場を開拓する仕組みをご提案できます。まずはトライアルプランから始めてみませんか?」 - クロージング

「今回の3日間のPR期間内にお申し込みいただける企業には、初期費用を抑えた特別プランをご提供します。1か月の試行でも御社の営業活動にどれだけ貢献できるか実感いただけるはずです。本日中にお返事をいただければ、来週からすぐに稼働開始できます。」

このように大手製造業から中小企業まで幅広い業種を訪問し、人員不足という共通課題に訴求することで、短期間で営業代行サービスの認知を高めることができます。

おお、すごい具体的になったね!

そうだね。正社員不足の統計や具体的な社名・会社概要も出してくれているから、初歩の市場調査に使えるね。

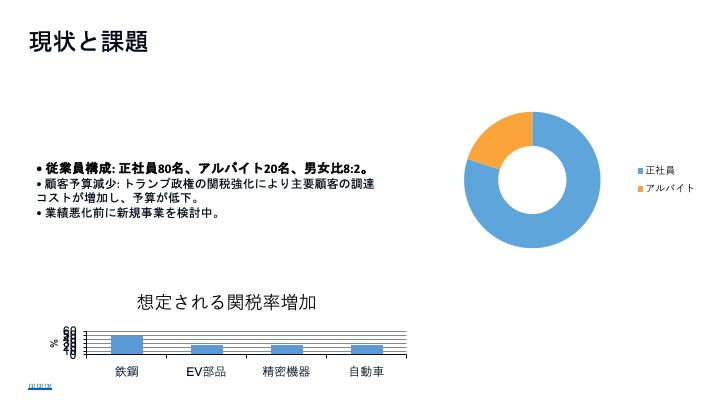

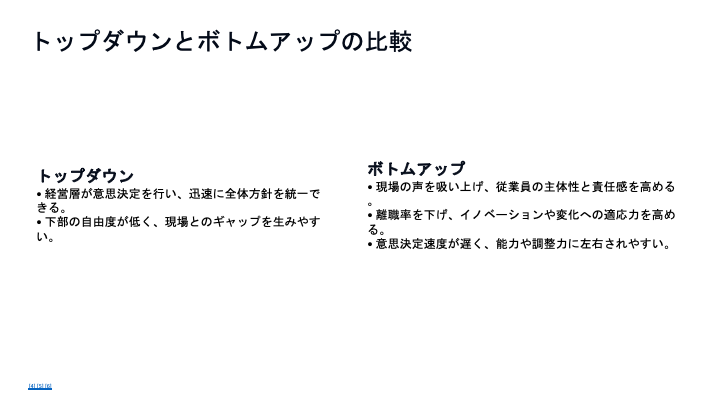

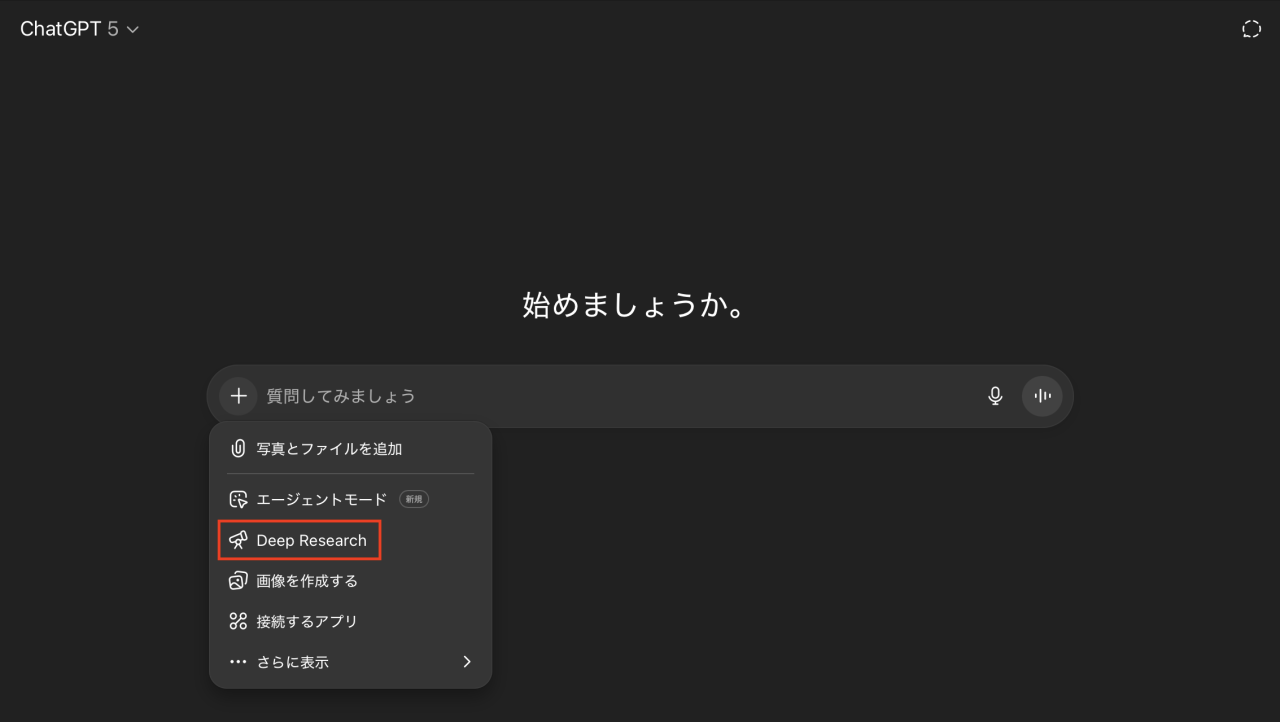

PPT資料生成

ChatGPT5

回答までの所要時間:20秒

ChatGPT5 エージェントモード

回答までの所要時間:17分間

GPT5の回答は実用性がないけど、エージェントモードの回答はPPT資料の雛形として使うには有効だね。

今回は一問一答で得た資料だけど、何度か質問を繰り返して資料をブラッシュアップすれば、実用性としては十分だね。

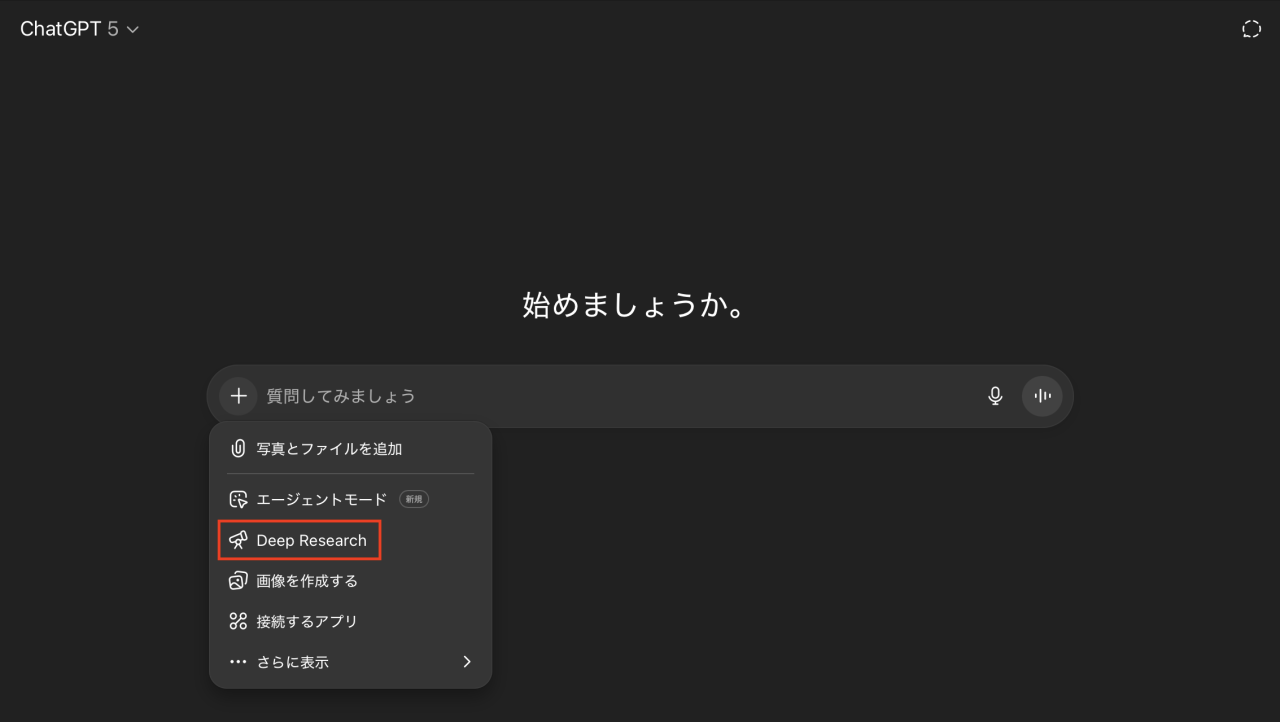

「Deep Research」とは

利用制限

| プラン | 回数/月 | 通常版 | 軽量版 |

|---|---|---|---|

| 無料会員 | 5回 | 0回 | 5回 |

| Plus会員 | 25回 | 10回 | 15回 |

| Pro会員 | 250回 | 125回 | 125回 |

通常版は「o3モデル」、軽量版は「o4-miniモデル」となります。上限到達後は、通常版から軽量版へ自動切替されます。

ディープリサーチ機能では、その名の通り深掘りして””信頼性の高いエビデンス””を集めてくれます。

特に研究者やライター、営業などが特定のテーマに関して『下調べをする』場面で活躍します。

尚、前述した「エージェントモード」ではDeep Researchの長所(情報の統合・要約能力)が統合されています。

研究テーマの要約

ChatGPT5

回答までの所要時間:20秒間

以下、信頼できるデータをもとに、2000年にイグノーベル経営学賞(Management)を受賞した「社員をランダムに昇進させたほうが組織は効率化する」という研究について、3点整理しました。

1. 内容を要約してください

- 研究概要:イタリア・カターニア大学のプルキーノら(Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda, Cesare Garofalo)が、Peter原理(有能な社員は無能なレベルまで昇進し続ける)をモデル化し、エージェントベースのシミュレーション(ゲーム理論的な組織モデル)で比較検証した結果、直感に反して「ランダムな昇進戦略」が組織全体の効率を最も改善することを示したものです。

- 具体的内容:一定の条件下(昇進後に必要なスキルが異なるなど、Peter原理が成り立つ状況)では、能力ベースの昇進では組織効率が低下。一方、ランダム選抜、あるいは能力の高い者と低い者をランダムに昇進対象にする方式が、組織の効率低下を最も抑えられるという驚くべき結果に至ったのです。

2. 日本の実社会に置き換えた時の信憑性

- 長所:モデルとしては、伝統的な「能力ベース昇進」が常に最善ではないという視点を示し、「Peter原理」に基づく落とし穴を理論的に浮き彫りにした点で有効です。昇進と職務のミスマッチが起こりやすい構造的課題に警鐘を鳴らしている点では、実務にも通じます。

- 注意点(制約):

- モデルは昇進後に求められるスキルが全く異なる前提(例:技術職→管理職)が強く、全ての日本企業に当てはまるわけではありません。

- 昇進の公平性や社員のモチベーション、組織文化への影響(納得感の低下など)も考慮すべきで、現実事象ではランダム戦略をそのまま導入するのは難しいです。

- 実証的研究では、例えば米国企業において高業績営業社員を管理職に昇進させた結果、管理職になると期待通りに成果を出せない傾向が確認されており(Peter原理に一致)、一定の信憑性は示されていますが、ランダム昇進自体の有効性を日本で検証したデータはまだ十分とは言えません。

3. 本研究における経営者が活かせる行動原理(本研究のメッセージ)

- 昇進と業務適性の検討:昇進先で成功するための「スキルセット」が現職と異なるケースでは、昇進を慎重に考えるべき。現在の能力ではなく、新たな職務適正を評価する体制の整備が重要です。

- 昇進戦略の多様化:昇進基準を「成果一辺倒」から、業務適応力・対人スキル・育成ポテンシャルなど複合指標へと拡張することで、組織効率低下を防ぎやすくなります。

- 試験的・限定的な施策導入:ランダム昇進の全社導入は極端ですが、試験的に小規模な部署やプロジェクトで「抽選によるリーダー選出」などを行い、その効果や課題を観察する姿勢は有益です。

- Peter原理への意識喚起:組織リーダーや人事担当者がPeter原理に留意し、昇進後の役割に必要な能力・スキルのチェックリストを整備し、昇進後の研修や配置転換を設計することが重要です。

まとめ

- 研究要約:Peter原理を前提としたシミュレーションで「ランダム昇進が組織効率を最も改善する」と示された理論モデル。

- 日本社会での妥当性:現実の昇進適性・社員の納得性・文化的背景を考慮すると、そのまま導入するのは難しいが、Peter原理の示唆は示唆的。

- 経営者への示唆:昇進制度における「職務適性重視」「複数指標活用」「試験的導入」「教育・研修整備」を通じ、組織の効率と公平性のバランス改善に活用可能。

ChatGPT5 Deep Research

回答までの所要時間:15分間

「社員をランダムに昇進させたほうが組織は効率化する」研究の概要と示唆

1. 研究内容の要約

受賞と研究者: この研究は2010年のイグノーベル賞・経営学賞を受賞したもので、イタリア・カターニア大学の物理学者アレッサンドロ・プルチーノ、アンドレア・ラピサルダ、チェザレ・ガロファロらによるものです。(※イグノーベル賞公式サイトでは**“組織は社員をランダムに昇進させた方がより効率的になる”**ことを数学的に示した功績と紹介されています)

彼らはカナダのローレンス・J・ピーター博士が提唱した「ピーターの法則(有能な人ほど無能になる地位まで昇進してしまい、組織全体の有能さが低下する)」に着目、この法則を定量的に再検証しました。

モデルと手法: 研究チームはエージェント・ベースの計算機シミュレーションによって組織内昇進の効果を分析しました。典型的なピラミッド型の6階層の組織(最下層81人からトップ1人まで計160人)をモデル化し、社員は18歳で入社し60歳で定年退職する「日本企業に近い」終身雇用の前提としました。

各社員には0~10の能力値(初期平均7程度)を割り当て、業績が能力4未満に低下した社員は解雇し、その空席や定年退職者の空席を下位から昇進で補充するルールです。

さらに昇進後の能力変化について、2つの仮説を設定しました。

(a) 「常識仮説」 – 有能な人は昇進後もそれなりに有能さを保つ。(能力値は昇進前後でほぼ維持され、±2程度の変動に留まる)

(b) 「ピーター仮説」 – 新しい役職では必要スキルが異なるため、以前の能力と無関係に新たな能力値がランダムに決まる。(昇進により能力が大きく上がる場合も一気に無能化する場合もあり得る)

この2仮説それぞれの下で、昇進者の選抜戦略として、

(1)業績最優秀者を昇進

(2)業績最劣等者を昇進

(3)候補者の中からランダムに抽選で昇進

の3種類を比較しました。計2×3=6通りのシナリオで長期にわたり組織効率(全社員の平均能力値で定義)を追跡し、どの戦略が組織全体の効率を最大化するかを評価したのです。

主要な結果: シミュレーションの結果、常識仮説のもとでは予想通り「有能な人を昇進させる」戦略が最も組織効率を高め、逆に無能者を昇格させる戦略は組織効率を悪化させました。

一方、ピーター仮説(昇進後の能力がランダムに変化する場合)では逆転現象が起き、有能者昇進を続けると組織効率はむしろ低下し、代わりに**「無能な人を昇進させる」戦略の方が高い効率を示したのです。

これはピーターの法則がモデル内で再現されたことを意味します。

「有能者昇進」は組織トップ層まで無能が蔓延してしまい平均効率を押し下げ、一方で「無能者昇進」は皮肉にも(無能者が早期に昇進→能力不足で解雇され入替わりが起こるため)残ったポストに有能者が留まり平均効率が上がる、という現象が確認されました。

しかし、現実には自社の状況が常識型かピーター型か事前に分からないため、どちらか一方の戦略に賭けると外れた場合に大きな損失リスクがあります。

そこで注目すべきなのがランダム昇進戦略です。

ランダム抽選で昇進者を決めた場合、常識仮説・ピーター仮説いずれの状況下でも組織効率が平均を下回る「大幅な悪化」は起こらず、安定して平均以上を維持できることが判明しました。

言い換えれば、ランダム昇進は両極端な戦略ほど大きなプラスにはならないものの最悪の事態も避けられる「無難に良い」結果をもたらすのです。

さらに興味深いことに、「昇進対象を有能者と無能者から交互に選ぶ(=半分は最優秀者、半分は最劣等者を昇格させる)」という交互昇進戦略**でも、ランダム昇進とほぼ同等に良好かつ安定した効率が得られました。

研究チームは以上の結果をまとめ、「意外にも組織効率を最大化する最良の方法は、毎回昇進者をランダムに選ぶか、有能者と無能者を交互に昇進させることだ」と結論付けています。

実際、このシミュレーション研究の詳細は物理学専門誌 Physica A に論文として発表されており、理論的に精緻な分析に基づく結果といえます。

イグノーベル賞の授賞理由も「組織は人をランダムに昇進させた方が効率的になると数学的に示したこと」と明記されており、研究の主張は確かにこの点にあります。

2. 日本社会(終身雇用・年功序列企業)における信憑性・実用性の評価

信憑性(妥当性)の評価: 本研究はあくまでシミュレーション上の理論モデルですが、その結論は現実の組織で広く知られる「ピーターの法則」を裏付けるものとして注目されました。

実際、ピーターの法則自体は「有能な部下ほど昇進すると無能な上司になる」という経験則として1960年代から知られており、職場で「何故あの無能な上司が出世できたのか?」という疑問に答える法則として日本でもしばしば引き合いに出されます。

本研究はその現象を定量的に検証したもので、結果に意外性はあるものの理に適っており、一定の説得力があると受け止められました。

研究自体も査読付きの学術誌に掲載されており、イグノーベル賞というユーモラスな場で脚光を浴びましたが、内容は真面目で信頼できる分析です。

実は、同様のシミュレーション結果は先行研究でも示唆されていました。

米国テキサス大学ダラス校のフェラン&リン(Phelan & Lin)による2001年の研究では、「功績ベース昇進」「一定期間内に昇進しない者は解雇」「年功序列昇進」等と比較するために、あえて「ランダム昇進」を最悪のベンチマークとして試したところ、ランダム戦略が他のほとんど全ての戦略より高いパフォーマンスを示して研究者自身が驚いたと報告されています。

このように、ランダム昇進の有効性は複数のモデル分析で独立に観察されており、研究結果の信憑性を後押ししています。

また、実験経済学の分野でも「昇進後に部下の成果が下がる(ピーター現象)は能力の一部が偶然によるものだから」とのモデルを被験者実験で確かめ、大きな運要素がある場合にピーターの法則が確認されたという報告があります。

総じて、本研究の定性的な主張(「昇進システムが合わないと組織効率が低下し得る」ことや「極端な昇進基準よりもランダムな方がマシな場合がある」こと)は、現実の組織現象とも合致する部分が多く十分に示唆的であると評価できます。

ただしモデルは前提条件に依存するため、「無能者を昇格させ続ければ本当に現実の企業が良く回るのか?」については慎重な解釈が必要です

研究者ら自身「シミュレーション結果がそのまま現実組織に当てはまるわけではない」と断った上で、今回の発見が組織運営のヒントになると述べています。

要するに、ランダム昇進そのものを推奨しているというより、伝統的な常識に対する重要な問題提起と受け取られています。

日本的文脈での実用性: 日本企業は従来、終身雇用・年功序列を基調に新人一括採用→長期育成→昇進という人事慣行を取ってきました。

そのため「必ずしも現在最も成果を出している人を即管理職に上げるとは限らない」文化があります。

この点で、日本型組織は成果主義(メリットクラシー)一辺倒の昇進よりもピーターの法則の弊害を和らげてきた側面があります。

実際、東京大学大学院の高橋伸夫教授は「日本の大企業では新卒採用時に**“現場で優秀な人材か”よりも“将来管理職になれそうな人材か”を見極めて採用するのが暗黙の前提になっている」と指摘しています。

また、優秀な社員への報奨も「すぐ昇進・昇給させる」のではなく「より大きな予算や事業を任せる」ことで社内のダイナミズムを生み出し、“仕事の報酬は次の仕事”という形で適材適所を図ってきたといいます。

こうした日本的人事は、一見非合理にも映る年功序列を内包しつつも、「優秀な営業マンをそのまま営業課長にしても有能とは限らない」という経験則を踏まえ、昇進基準に職務適性を織り込んでいるとも言えます。

高橋教授も本研究について「成果主義人事の危険性をユーモラスに指摘し、適材適所の大切さを再認識させるものだ」と評価しています。

したがって、日本企業において本研究の示唆は十分実用性があります。

すなわち、「過去の成果だけで昇進を決めるのは得策でない」可能性を示す本研究結果は、日本型雇用システムへの支持とも合致し得るのです。

もっとも、日本企業が即座に「昇進くじ引き制度」を導入する現実性は低いでしょう。

組織内公正や社員モチベーションの観点から、昇進を完全に無作為抽選に委ねるのは受け入れ難いのが現状です。しかし「昇進=ご褒美」ではなく**、昇進は組織全体の効率を維持・向上させるための配置調整と捉える発想は、日本でも十分に共有できるものです。

本研究はその発想を極端な形(ランダム昇進という仮想策)で示すことで、現行の人事制度を再点検する契機を提供しています。

実証研究としては、日本企業を対象にこの理論を検証したデータ分析はまだ見当たりません。ただ、ピーターの法則や本研究は日本のビジネスメディアでも広く紹介され議論を呼んでおり、経営層に対する啓発的なインパクトは大きかったと言えます。

3. 経営者への行動原理や示唆

本研究から経営者・人事担当者が得られる重要な示唆は、**「昇進人事の設計において、単純な成果主義や慣行にとらわれず、組織全体の効率を長期的に最適化する視点を持つべき」**という点です。具体的な行動原理・応用アイデアとして、以下のようなポイントが考えられます。

- 成果主義人事の盲点に注意する: 優秀な成果を上げた社員をただちに昇進させる従来型の成果主義にはリスクがあると肝に銘じる必要があります。

本研究は、現在有能な人が上位職でも有能だという保証は必ずしもないことを示しました。

経営者は「有能だから昇進」を自動ルール化せず、昇進が組織効率に与える影響を慎重に評価する姿勢が求められます。

例えば、トップ営業マンを安易に管理職に登用すれば営業現場とマネジメント双方の質を落とす可能性があります。

ピーターの法則への対処策として、社員を昇進させ続けて無能化させないよう留意することが経営判断のポイントです。 - 「適材適所」の再徹底: 人事配置の基本原則として適材適所を改めて重視すべきです。

本研究は、「昇進先の職務に必要な適性を持つ人材を選ぶ」ことの重要性を裏返しに示しています。

経営者は社員の現在の業績だけでなく、新たな役職で求められる能力や資質を評価し、それを備えた人を昇進させる制度を整える必要があります。

具体的には、管理職登用の際にリーダーシップやマネジメント適性を測る評価プロセスを導入したり、昇進前研修・トライアル期間を設けるなどして、昇進後も能力が維持・発揮できるよう事前準備することが考えられます。(本研究でも、もし各層で能力が維持できるなら「有能者昇進」が最良となるが、それは現実的でないと指摘されています)

日本企業で昔から行われてきたように、将来の幹部候補生を早期に見出し育成するキャリアパスや、専門職と管理職の分離(スペシャリストは無理に管理職にしない)といった施策も、ピーターの法則の弊害を避ける有効な手段です。

この研究は、そうした人事の工夫を裏付ける科学的根拠と言えます。 - 昇進プロセスへの多様性・ランダム性の導入: 本研究の最もユニークな示唆は、昇進選抜に一定のランダム性(偶然性)を取り入れることで組織パフォーマンスの下振れリスクを抑えられる可能性です。

完全な抽選昇進は現実には難しいものの、例えば昇進候補者の範囲を広げる、人事異動で様々な人にチャンスを与える、時には意外な人材を抜擢するなど、結果として“計画的なランダム性”を持たせる工夫は考えられます。

一部の専門家からは「昇進を決める幹部自体をランダムに選ぶ」(無作為の選考委員による人事)というアイデアも提案されています。

狙いは組織内の硬直的な人事慣行やバイアスを打破し、多様な人材を登用することで平均的な組織力を底上げすることにあります。

経営者は、昇進における意思決定を多元化・柔軟化することで、局所最適に陥らず全体最適を図れるという本研究の示唆を活かせます。

実務では、定期的な配置換えやジョブローテーションも広義の「ランダム昇進」の要素を持ち、未発掘の才能の発見やマンネリ防止につながります。

本研究チームは後続研究で「政治の世界でも議員をくじ引きで選んだ方が政策の効率が上がる」との分析結果を報告しており、組織運営における偶然の効用を示唆しています。

経営者も人事制度設計において、適度な偶然性や多様性を許容する仕組みを検討してみる価値があるでしょう。 - 人材育成と昇進の分離: ピーターの法則へのもう一つの対処アプローチは、現場の成果と昇進を安易に結び付けないことで優秀な人材を無理にポストアップせずに済むようにすることです。

例えば、技術畑で卓越した社員にはマネージャー職ではなく専門職として報酬・地位を上げる「デュアルキャリアラダー制度」を導入すれば、有能な技術者が管理職になって失敗するのを防ぎつつ士気を高めることができます。

このように役職=報酬の図式を多元化すれば、組織は各人が最も貢献できるポジションに留まりながらインセンティブを与えることが可能となります。

本研究は「最も有能な人を必ず昇進させる現在の常識」を疑うものですので、経営者は昇進以外の報奨手段(給与や表彰、裁量拡大など)の充実も検討すべきでしょう。

社員にとっても、無理に管理職になって失敗するより、自分の適性に合った道で評価される方が幸福度・定着率が上がり、結果的に組織効率にもプラスになります。

以上のように、プルチーノらの研究は一見ジョークのようでありながら組織論・人事論への深い洞察を含んでいます。

経営者はこの研究を教訓として、「昇進=人材活用」のあり方を再考し、組織全体を活性化する人事戦略を模索することが求められます。

その行動指針は一言で言えば、「現在の業績に囚われず、将来の適性と組織全体の最適化を見据えて人を動かす」ことに尽きるでしょう。本研究の示すところは、人事制度は一見公平・合理的でも長期的組織効率を損ねる恐れがあるという警鐘であり、同時に柔軟で革新的な人事施策の可能性を教えてくれていると言えます。

参考文献・出典:

イグノーベル賞公式サイト

Pluchinoらの原著論文

ガーディアン紙記事

東洋経済オンライン記事

プレジデントオンライン記事

その他関連研究

GPT5は結論を答えただけで、シミュレーションの内容に関しては詳しく言及してないね。

そうだね。対してディープリサーチ機能では、研究に至った経緯からシミュレーションの内容まで、詳しく言及してるね。

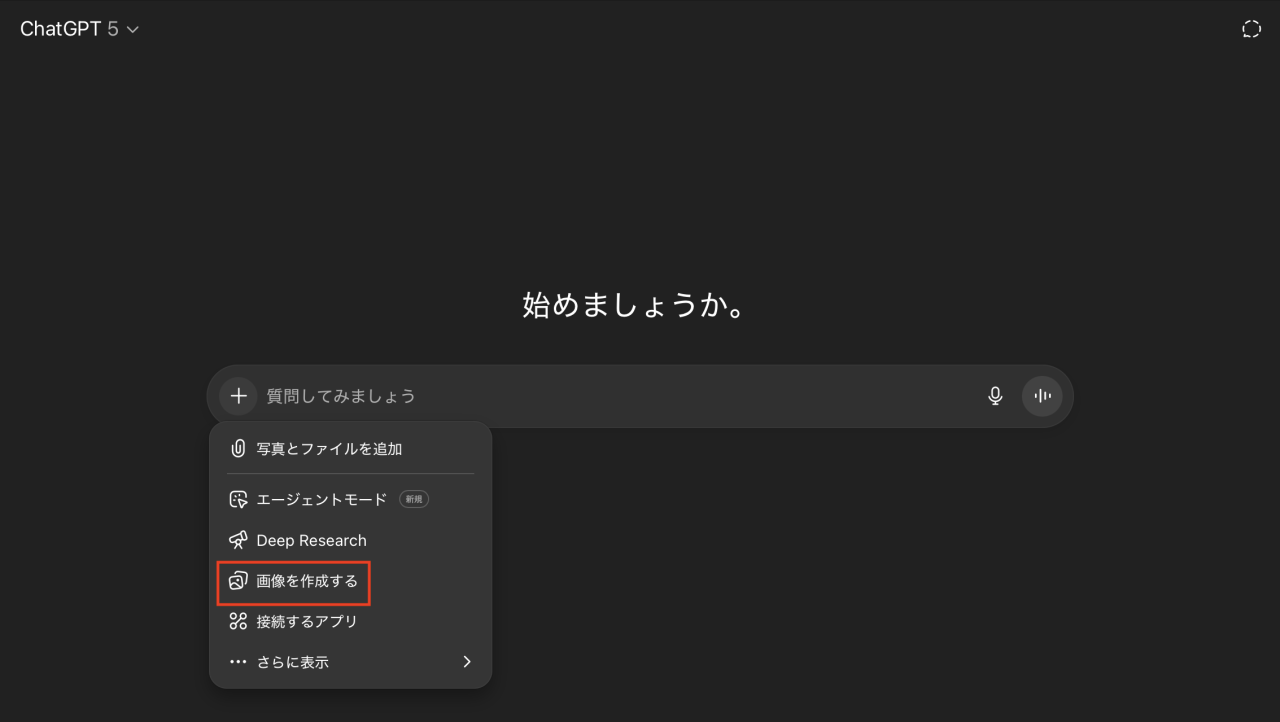

「画像を作成する」とは

利用制限

- 無料会員…1日当たり3枚まで

- Plus会員…3時間当たり50枚まで

- Pro会員…無制限

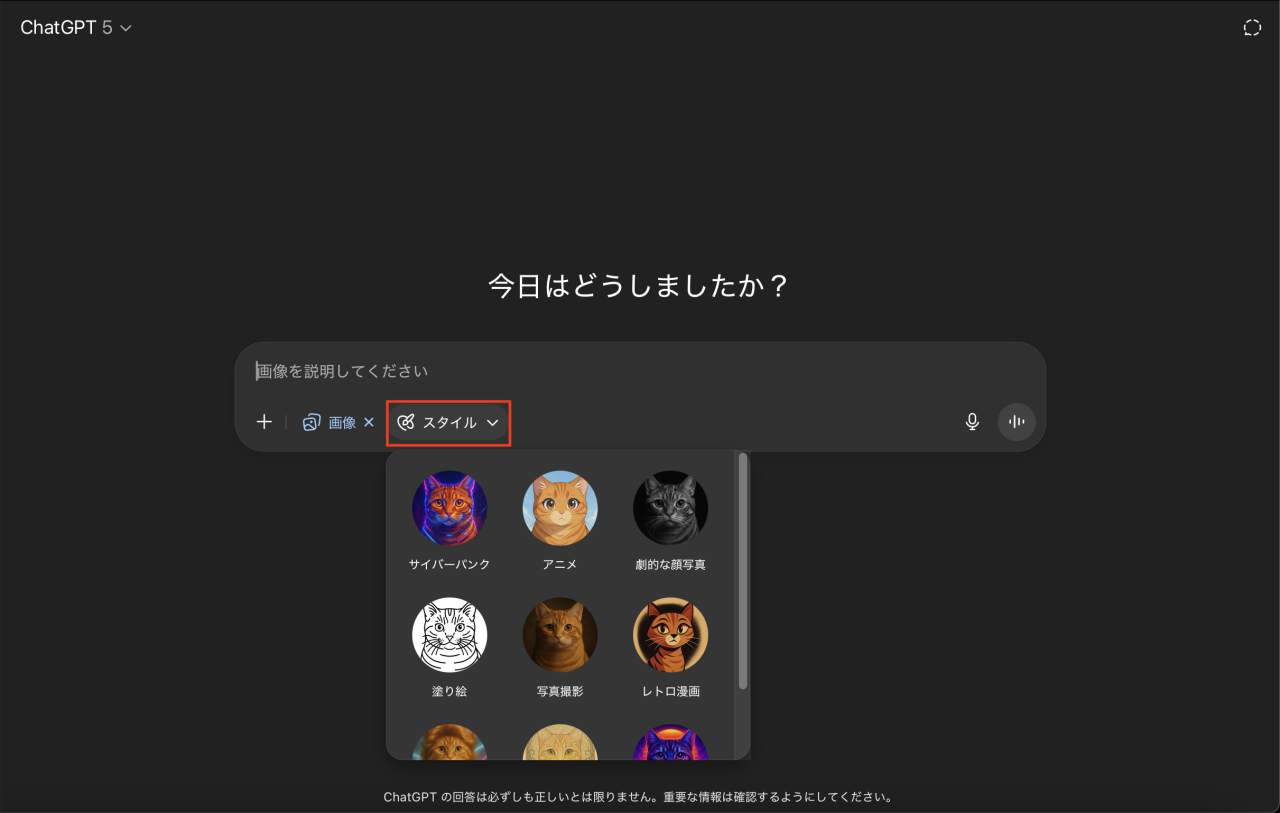

画像生成はGPT4oでも同様の機能がありましたが、日本語が文字化けするという欠点がありました。

この欠点がGPT5から改善されています。一度で理想の画像に生成できることは未だ少ないですが、その実用性は増しています。

尚、使用しているモデルはGPT4o同様、OpenAIの画像生成モデル(DALL·E)から変わりません。

生成した画像

また新機能として、スタイル毎のテキスト指示テンプレートを選択できるようになっています。

例えば、先ほど生成した「茶屋」をアニメ風に変換した場合、以下の画像が生成されます。

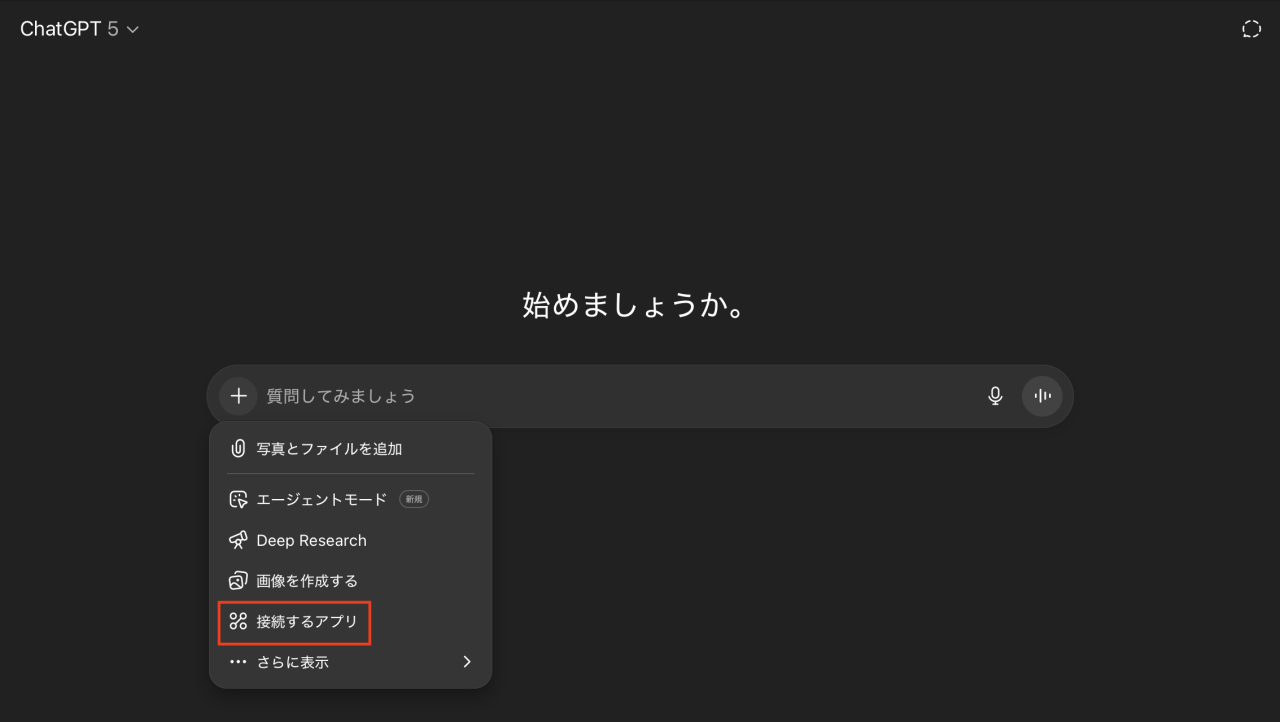

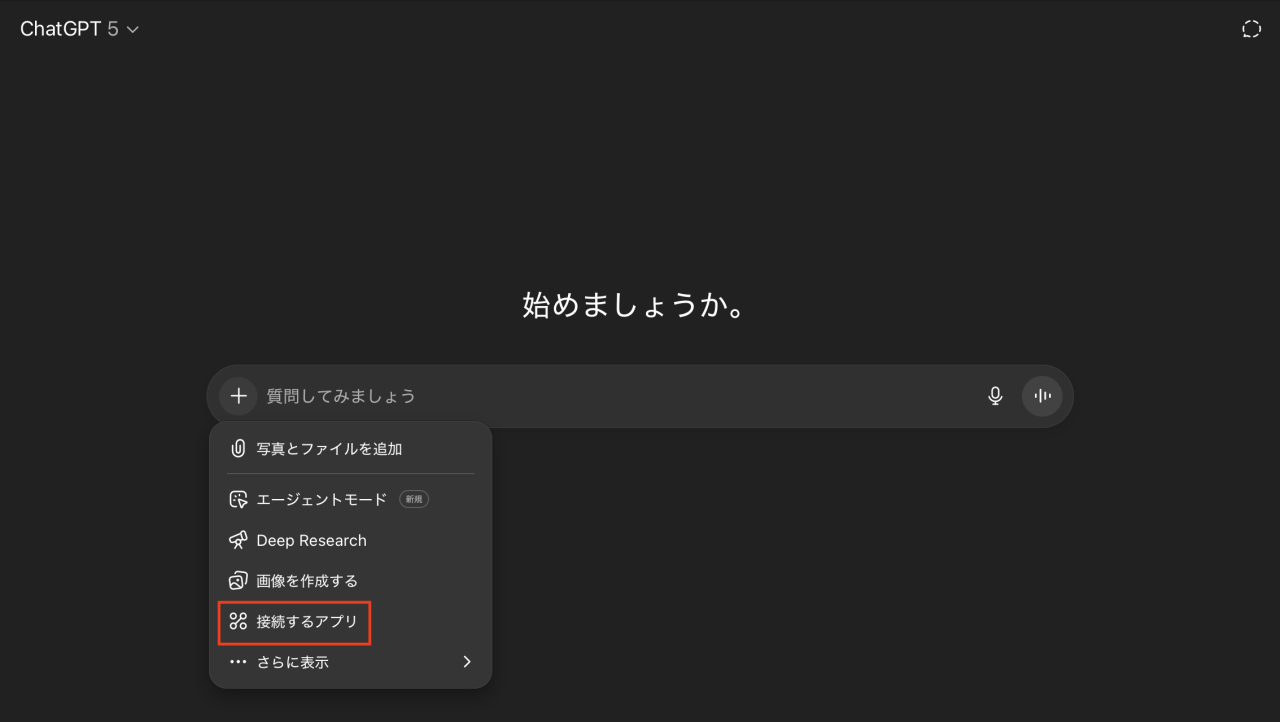

「接続するアプリ」とは

利用制限

- 無料会員…利用不可

- Plus会員…利用可能(回数制限なし)

- Pro会員…利用可能(回数制限なし)

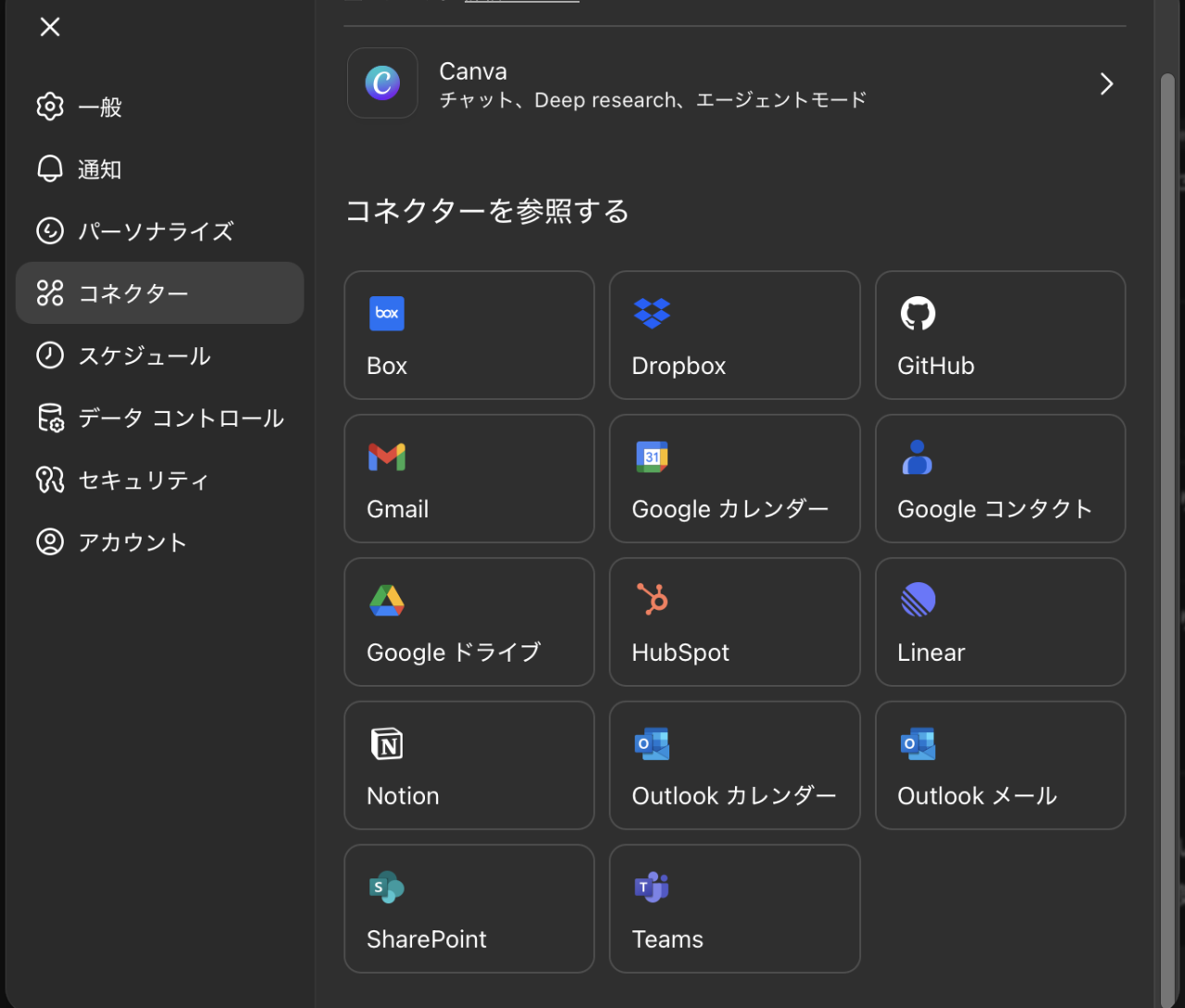

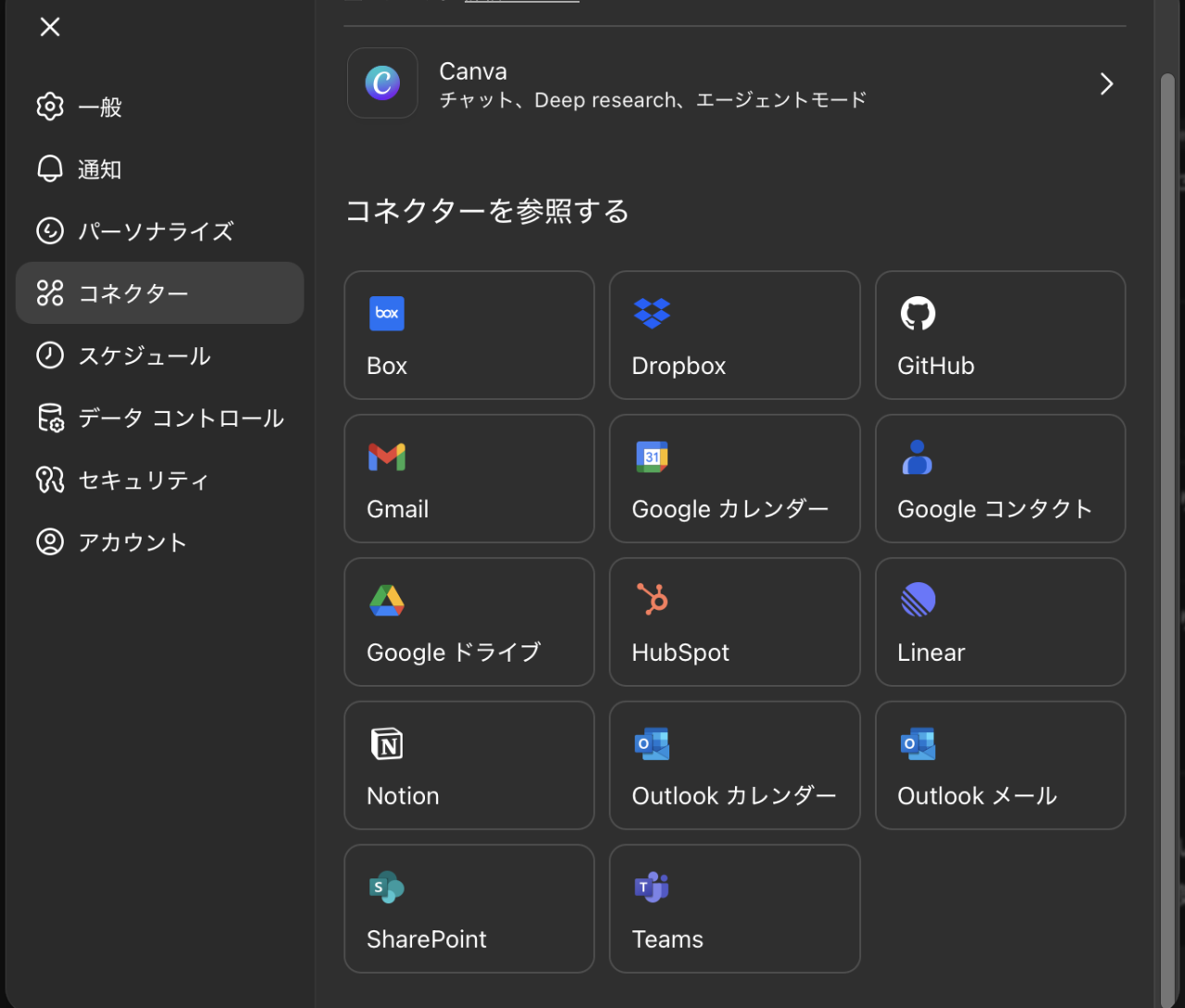

“”接続するアプリ””では、連携したアプリに保存されているファイルの検索・要約・比較・分析が行えます。

GPT4oでは『検索コネクター』の名称で存在しており、現在は連携アプリに「Canva」が追加されています。

しかし、これは生成した画像の編集をCanvaで行えるわけではなく、Canvaで保存されたデータの検索や要約しかできません。

もし生成した画像の編集をする場合には、サードパーティ(GPT)から行うことをお勧めします。

サードパーティ(GPT)を利用する方法は以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

連携可能なアプリ

- Outlookカレンダー

- Outlookメール

- Google Drive

- Googleカレンダー

- Googleコンタクト

- SharePoint

- Teams

- Dropbox

- Gmail

- Canva

- HubSpot

- GitHub

- Box

- Linear

- Notion

- 社内専用ツール(API経由で拡張可)

業務実用例

- 「最新の社内議事録から、今期の課題を要約して」

- 「製品Aに関する顧客の問い合わせ対応履歴を検索して」

- 「過去2週間分の営業レポートと、現在のKPI進捗を比較して」

検索機能は連携元のアプリでも充実してるけど、保存されているデータの比較・要約ができるのは便利だね!

そうだね。業界・業種により実用性が分かれるけど、ツールの一つとして持っておくには良いね。

最後に

今回は、ChatGPTの無料・Plus会員向けに、4oからの変更点・及び各機能の実用性についてご紹介しました。

ChatGPTは時代を追う毎にその実用性が増していますが、同時に無料版・有料版の差別化も行われています。

生成AIの利用を検討するには、仕事でどのようなことに活かせるか「考えるよりまず実践してみる」ことが大切です。

今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。